Empfehlung geplant: Bevölkerung strukturiert auf Typ-1-Diabetes screenen

Bericht: Reno Barth

Ein Expert:innen-Panel der European Association for the Study of Diabetes (EASD) empfiehlt ein Screening der gesamten Bevölkerung ab dem Alter von zwei bis vier Jahren auf eine der Frühformen von Diabetes mellitus Typ 1. Ein Entwurf eines Konsensusdokuments wurde im Rahmen des EASD-Kongresses 2025 in Wien präsentiert.

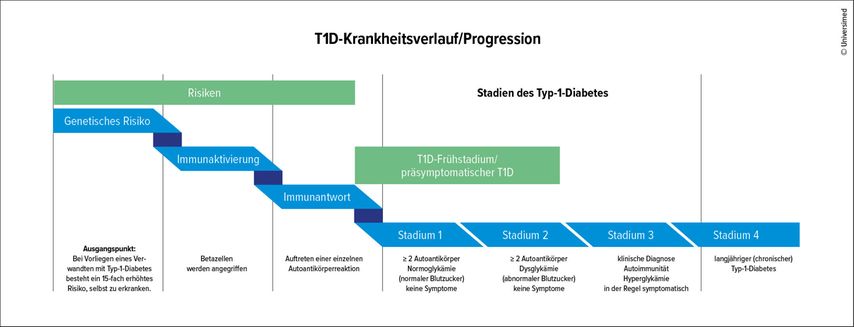

Die Stadien der Entwicklung eines Typ-1-Diabetes sind mittlerweile gut definiert. Ausgehend von einem genetischen Risiko kommt es zur Immunaktivierung und Autoimmunisierung mit Bildung von Autoantikörpern gegen das Inselorgan („islet autoantibodies“,IAbs). Sind zwei unterschiedliche IAbs vorhanden, so spricht man bereits von Typ-1-DiabetesStage 1. Zu diesem Zeitpunkt sind die Betroffenen asymptomatisch und normoglykämisch. Allerdings kommt es obligatorisch zur Progression bis zur voll entwickelten Erkrankung (Stage 4). Die klinische Diagnose erfolgt meist in Stage 3, wenn Hyperglykämie auftritt. Stage 1 und 2 werden auch als „early stage T1D“ oder „presymptomatic T1D“ bezeichnet, so Prof. Dr. Anastasia Albanese-O’Neil von der University of Florida. Ein Typ-1-Diabetes kann bereits in diesem Frühstadium durch Antikörpernachweis diagnostiziert werden.

Mehr und mehr spricht für ein Screening auf frühen T1D. Dabei sollte es sich um Screening in der Allgemeinbevölkerung handeln, so Albanese-O’Neil, da nur rund 15% der Kinder, die T1D entwickeln, eine familiäre Belastung aufweisen. Mindestens zwei nachweisbare, persistierende Antikörper bedeutenein Erkrankungsrisiko von fast 100%. Ein internationaler Konsensus zum Monitoring von Personen mit Autoantikörpern gegen Inselzellen wurde im vergangenen Jahr publiziert.1

Abb. 1: Stadien der Typ-1-Diabetes-Entwicklung – von genetischem Risiko und Immunaktivierung bis zur klinischen Manifestation und langjährigen Erkrankung (adaptiert nach: Type 1 Diabetes TrialNet, EASD 2025)

Immer häufiger werden heute Screening-Tests auf IAbs durchgeführt. Damit stelle sich die Frage, so Albanese-O’Neil, was im Fall eines positiven Ergebnisses zu tun ist und ob bzw. wann der Test wiederholt werden soll, wenn er ein negatives Ergebnis bringt. Ein wesentlicher Vorteil einer frühen Diagnose von T1D liegt in der Möglichkeit, sich bzw. sein Kind auf die Insulintherapie vorzubereiten, erläutert Prof. Dr. Marian Rewers von der University of Colorado. Damit können auch die vor einer klinischen Diagnose häufig auftretenden massiven Hyperglykämien und diabetischen Ketoazidosen (DKA) vermieden werden. DKA führt häufig zu Hospitalisierungen, kann tödlich verlaufen und verursacht vaskuläre, renale und neurologische Komplikationen. Langfristig ist DKA zum Zeitpunkt der Diagnose mit anhaltend schlechter glykämischer Kontrolle assoziiert.

Hoffnung auf krankheitsmodifizierende Wirkung

Darüber hinaus könnte sich schon in naher Zukunft ein therapeutisches Fenster eröffnen, in dem eine krankheitsmodifizierende Behandlung der Erkrankung möglich wird. Aktuell besteht in den USA eine Zulassung für den Anti-CD3-Antikörper Teplizumab, der die Manifestation der Erkrankung um etwa drei Jahre hinauszögern kann, wenn er im Stadium 2 eingesetzt wird. Eine Entscheidung der EMA steht bislang aus. Mehrere klinische Studien zu anderen Therapien laufen. Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht auch den Einschluss in solche laufenden Studien. Einer der möglichen Nachteile des Screenings liegt in falsch positiven oder falsch negativen Resultaten. Auch wenn diese relativ rasch korrigiert werden, haben sie doch ungünstige psychologische Auswirkungen, so Rewers. Ein negativer Test schließt das Auftreten von Antikörpern zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus.

Die EASD wird daher für die gesamte Bevölkerung ein Screening auf IAb empfehlen, sofern eine geeignete Infrastruktur vorhanden ist. Dabei sollen kommerziell verfügbare IAb-Assays zum Einsatz kommen.

Das Screening soll bei Kindern im Alter zwischen zwei und vier Jahren begonnen werden. Verläuft der Test negativ, werden Wiederholungen zwischen sechs und achtsowie zwischen zehn und 15 Jahren empfohlen. Zur Progression vom präklinischen Stadium in Richtung eines manifesten Diabetes im Alter über 15 liegt nur wenig Evidenz vor. Dennoch empfiehlt das Panel, Teenager zu testen, falls das nicht bereits zuvor geschehen ist. Im Fall eines positiven Tests soll der Test wiederholt werden. Allerdings hält das Panel auch fest, dass vor Beginn solcher Testprogramme eine adäquate Infrastruktur geschaffen werden müsse, um angesichts relativ häufiger falsch positiver Ergebnisse positive Resultate zu bestätigen und um das Monitoring von Personen sicherzustellen, die positiv getestet wurden. Dies inkludiert auch die Forderung nach definierten Zuweisungswegen: einerseits zwischen der primären und der sekundären Versorgung, andererseits aber auch zwischen Pädiatrie und Erwachsenenmedizin. Um diese Probleme in den Griff zu bekommen, empfiehlt Dr. Anette-Gabriele Ziegler, Direktorin der Diabetes-Forschung am Helmholtz-Institut München, das Screeningprogramm mit Angehörigen von T1D-Patient:innen zu beginnen, die ein signifikant erhöhtes Risiko aufweisen, selbst Typ-1-Diabetes zu entwickeln. In der zweiten Phase soll das Programm dann auf die gesamte Bevölkerung ausgeweitet werden.

Quelle:

EASD 2025, Symposium „The emerging consensus for population level screening to detect early stage type 1 diabetes“, 16. September, Wien

Literatur:

1 Phillip M et al.: Consensus guidance for monitoring individuals with islet autoantibody-positive pre-stage 3 type 1 diabetes. Diabetologia 2024; 67(9): 1731-59;Diabetes Care 2024; 47(8): 1276-98

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Daten aus dem VERTIS-Studienprogramm

Die kardiovaskuläre Sicherheitsstudie VERTIS CV mit dem SGLT2-Inhibitor Ertugliflozin verlief weniger günstig als andere Endpunktstudien zu dieser Substanzgruppe. Die Hintergründe dafür ...

Liraglutid - Hoffnung auf Betazellprotektion

Mit der Kombination eines Immunmodulators mit dem GLP-1-Analogon Liraglutid konnte in einer Population von Patienten mit neu diagnostiziertem Typ-1-Diabetes der Verlust an Betazellen ...

DAPA-CKD: Dapagliflozin schützt die Nieren und reduziert die Mortalität

Im Rahmen des EASD-Kongresses wurden erfreuliche Daten zur Nephroprotektion des SGLT2-Inhibitors Dapagliflozin präsentiert. Dieser reduzierte in der Studie DAPA-CKD in einer Population ...