Long Covid: noch viele offene Fragen

Bericht: Reno Barth

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Das Long Covid genannte, im Gefolge von Infektionen mit SARS-CoV-2 auftretende Zustandsbild gibt der Wissenschaft eine Fülle von Rätseln auf. Hinsichtlich der Ätiologie werden unterschiedliche Modelle diskutiert. Systemische Inflammation wird ebenso ins Spiel gebracht wie Gerinnungsstörungen oder Viruspersistenz. Kausale Therapie gibt es bislang keine, Rehabilitationsmaßnahmen sind hilfreich.

Long Covid ist ein äußerst belastender Zustand. „Viele Betroffenen verlieren ihre Identität. Viele berichten, nicht mehr sie selbst zu sein, nicht mehr tun zu können, was früher für sie selbstverständlich war“, so Dr. Rachael Evans von der University of Leicester, UK. Bereits während der Pandemie wurden erste Ansätze zum Management von Long Covid etabliert. Dabei bezog man sich vor allem auf Patienten nach schweren Covid-Erkrankungen, bei denen Rehabilitationsbedarf unübersehbar war. Heute hat man es vor allem mit Patienten zu tun, die nach leichten oder moderaten Verläufen erkranken. Zuweilen wird auch eine entsprechende Symptomatik angegeben, ohne dass eine Covidinfektion bekannt ist. Diese Fälle stellen besondere Herausforderungen dar.

Mehrere Guidelines wurden in den vergangenen Jahren publiziert. Jene der ERS aus dem Jahr 2022 hebt vor allem das sehr begrenzte Wissen und den Forschungsbedarf zu Long Covid hervor.1

Die Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für Klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten (ESCMID) betont, dass die aktuell verfügbare Evidenz ausschließlich eingeschränkte Empfehlungen zulässt.2 Die Empfehlungen der WHO fokussieren auf Rehabilitation. Evans betonte, dass auch Erfahrungen aus Großbritannien zeigen, dass intensive Betreuung mit Rehabilitation bessere Ergebnisse bringt als lockerer Patientenkontakt. Es bestehe allerdings erheblicher Bedarf an Institutionen, die diese Leistungen erbringen können.

Unterschiedliche Phänotypen

Einig sei man sich insofern, als angesichts der individuell sehr unterschiedlichen Symptomatik ein personalisierter Zugang zur Therapie bevorzugt werden sollte. Vier distinkte Cluster von Symptomen und Patientencharakteristika konnten bereits in einer relativ frühen Phase der Pandemie identifiziert werden. Evans erwähnte etwa schwer erkrankte adipöse Frauen mit deutlich erhöhtem CRP, die rund 20% der Long-Covid-Population ausmachen. Ein weiterer Phänotyp ist gekennzeichnet durch ausgeprägte kognitive Einschränkung bei gleichzeitig nur leicht ausgeprägten Symptomen wie Fatigue oder Atemlosigkeit. Bei 39% der Patienten sind insgesamt nur milde Symptome vorhanden. Bei den mehrheitlich weiblichen schwer erkrankten Personen wurden auffällige Zytokinmuster festgestellt, in deren Mittelpunkt Interleukin-6 steht. Dies verwundere insofern nicht, als dieses Zytokin auch in der akuten Phase schwerer Covidinfektionen eine wichtige Rolle spielt, so Evans.3

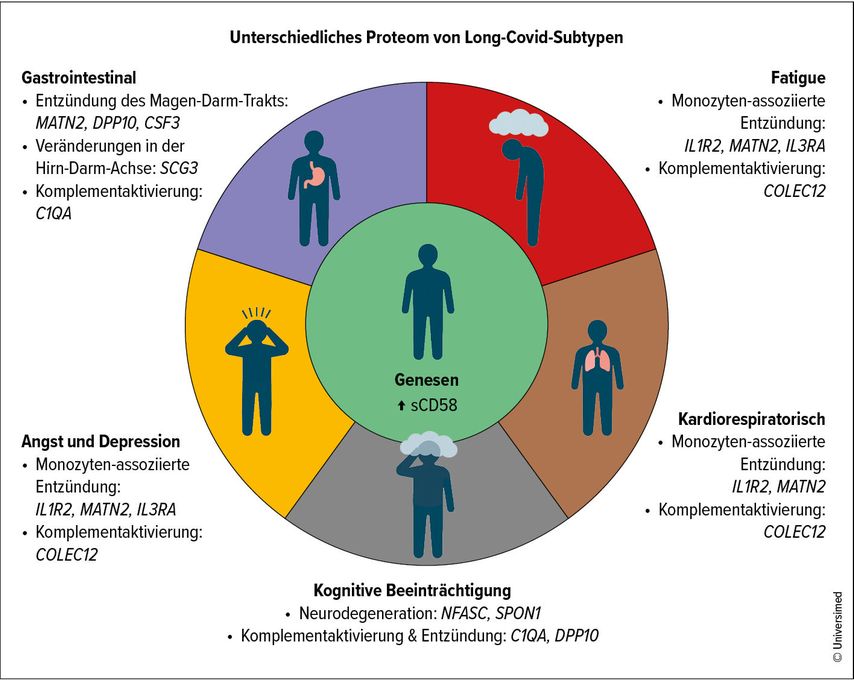

Mittlerweile wurde eine Reihe von Phänotypen mit typischer Symptomatik und charakteristischen Proteinsignaturen als „mechanistische Subtypen“ von Long Covid beschrieben (Abb.1).4 Machine Learning und künstliche Intelligenz haben sich bei der Definition der biologischen Profile als hilfreich erwiesen. Generell handelt es sich vor allem um verschiedene Formen systemischer Inflammation, wobei Evans darauf hinwies, dass man aktuell vor allem mit Daten von Patienten arbeitet, die während der Akutphase der Infektion hospitalisiert waren, wobei man jedoch zunehmend auch Long-Covid-Patienten nach leichtem Akutverlauf in die Überlegungen mit einbeziehe. Dies sei insofern wichtig, als von schweren Covid-Verläufen fast ausschließlich ältere und vorerkrankte Menschen betroffen waren, die sich möglicherweise bereits vor der Erkrankung in einem Zustand systemischer Inflammation befunden hatten.

Studien zu therapeutischen Interventionen

Hinsichtlich therapeutischer Interventionen, die in die pathophysiologischen Mechanismen von Long Covid eingreifen können, tappt man allerdings nach wie vor im Dunkeln. Etwas Klarheit könnte die Studie STIMULATE-ICP bringen, eine Basketstudie, die duale Antihistaminika, Colchicin und Rivaroxaban mit Standardtherapien in einer Long-Covid-Kohorte im Hinblick auf den primären Endpunkt Fatigue verglich und deren Ergebnisse in den kommenden Monaten erwartet werden. Auch eine Reihe weiterer Medikamente, die auf unterschiedliche Komponenten der systemischen Inflammation abzielen, wird in Studien untersucht. Evans nannte beispielsweise den JAK1-Inhibitor Upadacitinib und den Anti-IL-6-Antikörper Tocilizumab. In den meisten Studien werden „patient-reported outcomes“ (PRO) als Endpunkte herangezogen. Evans: „Das entspricht den Bedürfnissen der Patienten, die angeben, ihr wichtigstes Ziel sei, sich besser zu fühlen.“

Viruspersistenz wird diskutiert

Ebenfalls in mehreren Studien untersucht werden die Möglichkeit einer langfristigen Persistenz von SARS-CoV-2 bzw. die Option, mit antiviralen Therapien zu intervenieren. Ergebnisse kleiner Studien waren bislang allerdings negativ oder brachten keine eindeutigen Schlussfolgerungen, führte Evans aus und ergänzte, dass bislang auch kein schlüssiger Nachweis einer Viruspersistenz gelungen sei. Dennoch sind größere Studien mit antiviralen Medikamenten in Planung oder bereits im Laufen. Auch die Möglichkeit einer Reaktivierung chronischer Infektionen, beispielsweise mit Epstein-Barr-Viren (EBV), wird diskutiert. Auch die Möglichkeit einer gestörten Blutgerinnung mit der Bildung von Mikrothromben wird als Erklärungsmodell für Long Covid herangezogen. Klinische Studien mit Rivaroxaban und Bevacizumab, einem monoklonalen Antikörper aus der Krebstherapie, der die Angiogenese bremst, sind in Planung.

Einfluss von Adipositas

Von großer Bedeutung sowohl für schwere Covidverläufe als auch für die Entwicklung von Long Covid ist Adipositas. Die Frage, ob (medikamentös unterstützte) Gewichtsreduktion bei Long Covid hilfreich sein kann, soll im Rahmen der OPAL-Studie geklärt werden. OPAL vergleicht unterschiedliche Methoden der Gewichtsreduktion in einer sehr breiten Population, zu der auch Long-Covid-Patienten gehören. OPAL soll auch zeigen, ob medikamentöse Gewichtskontrolle mit GLP1-Analoga oder Tirzepatid auch antiinflammatorisch wirksam ist.

Quelle:

„Mechanisms underlying long COVID: towards a personalised medicine approach for clinical care and trials“, Vortrag von Dr. Rachael A. Evans, Leicester, im Rahmen des ERS Congress 2025, 28. September 2025

Literatur:

1 Antoniou KM et al.: European Respiratory Society statement on long COVID follow-up. Eur Respir J 2022; 60(2): 2102174 2 Yelin D et al.: ESCMID rapid guidelines for assessment and management of long COVID. Clin Microbiol Infect 2022; 28(7): 955-72 3 PHOSP-COVID Collaborative Group: Clinical characteristics with inflammation profiling of long COVID and association with 1-year recovery following hospitalisation in the UK: a prospective observational study. Lancet Respir Med 2022; 10(8): 761-75 4 Liew F et al.: Large-scale phenotyping of patients with long COVID post-hospitalization reveals mechanistic subtypes of disease. Nat Immunol 2024; 25(4): 607-21

Das könnte Sie auch interessieren:

Atemwegsmanagement ist mehr als Intubation

Unter dem Begriff „schwieriger Atemweg“ werden Probleme zusam-mengefasst, die während der Atemwegssicherung auftreten können. Der unerwartet schwierige Atemweg verlangt ein ...