Atemwegsmanagement ist mehr als Intubation

Autor:innen:

Priv.-Doz. Dr. Günter Luckner1

Prim. Dr. Elke Pucks-Faes2

DGKP Robert Krössbacher1

Priv.-Doz. Dr. Corinna Velik-Salchner,DESA1

1Universitätsklinik für Anästhesie und Intensivmedizin

Medizinische Universität Innsbruck

2Abteilung für Neurologie

ö. Landeskrankenhaus Hochzirl – Natters

Standort Hochzirl

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Unter dem Begriff „schwieriger Atemweg“ werden Probleme zusam-mengefasst, die während der Atemwegssicherung auftreten können. Der unerwartet schwierige Atemweg verlangt ein strukturiertes, verinnerlichtes Vorgehen mit sequenziell alternativen Interventionen, um dem Patienten nicht durch die wiederholte unkritische Durchführung einzelner Maßnahmen mehr zu schaden als zu helfen.

Keypoints

-

Atemwegsnotfälle werden oft durch menschliche Fehlleistungen ausgelöst und können meist durch gute Vorbereitung (Checkliste) vermieden werden.

-

Ein zu erwartender schwieriger Atemweg verlangt zwingend eine spezielle Planung mit adaptiertem Prozedere.

-

Wichtig sind regelmäßige praxisorientierte Trainings zur Verinnerlichung des Atemwegsnotfallplans.

-

Ziel des Atemwegsmanagements sind die ausreichende Oxygenierung und Ventilation unter Aufrechterhaltung der Homöostase.

Unabhängig von der Indikation ist die Schaffung eines Atemweges in erfahrenen Händen in der Regel einfach durchführbar. In seltenen Fällen wird es auch bei sehr großer Routine schwierig oder sogar unmöglich, den Atemweg zu sichern. Diese für den Patienten unmittelbar lebensbedrohliche Situation kann über eine fehlende Ventilation und Oxygenierung zu hypoxischen Schäden führen.

Häufigkeit und Ursachen des unerwartet schwierigen Atemweges

In den allermeisten Fällen liegen die Gründe für einen schwierigen Atemweg beim Patienten selbst. Neben angeborenen und erworbenen anatomischen Auffälligkeiten im Gesichts- und Halsbereich (akuter Infekt, Malignität, Trauma etc.) kann auch die fehlende Nüchternheit oder die perakute Dringlichkeit der Intervention die Atemwegsicherung schwieriger machen. Der schwierige Atemweg ist selbst bei sorgfältiger Voruntersuchung nicht immer vorhersehbar. Über 90% der schwierigen Atemwege waren in einer dänischen Analyse aus dem Jahr 2014 unerwartet anspruchsvoll.1,2

Physiologische Bewertung und erschwerende Einflussfaktoren

Die physiologische Bewertung des Atemweges ist ein wichtiger, moderner Zugang, um die potenzielle Gefährdung des Patienten im Rahmen der Atemwegssicherung durch Hypotonie, Hypoxie und kardiale Dekompensation zu vermeiden. Anders ausgedrückt bedeutet das nichts anderes als das lückenlose Monitoring der Vitalparameter, mit Aufrechterhaltung definierter Zielwerte, während der Atemwegssicherung. Die präinterventionelle Optimierung pathologischer Vitalparameter (durch Peroxygenierung, Kreislaufstabilisierung etc.) ist nach Möglichkeit anzustreben.3

Polymorbide Patienten mit kardiopulmonalen Komorbiditäten sind hochvulnerabel. So kann u.a. die fehlende kontextsensitive Anpassung der Induktionsmedikation den Patienten bereits in der Einleitungsphase akut gefährden.4,5 Wenige Minuten ohne Sauerstoffzufuhr (fehlende Ventilation und Oxygenierung, eingeschränkte bzw. fehlende Perfusion durch einen Blutdruckabfall) können zu irreversiblen neurologischen Schäden und/oder zum Tod führen.6,7 Teamassoziierte, iatrogene Faktoren wie mangelnde Kenntnisse und Fähigkeiten, suboptimale Vorbereitung sowie Krankheit, Medikamenteneinfluss, Stress und eine insuffiziente Teamdynamik mit einer ungünstigen Rollenverteilung können ebenfalls das Atemwegsmanagement negativ beeinflussen.8,9 Erschwerend können sich auch der unvertraute Arbeitsplatz sowie das Fehlen einer geeigneten Ausrüstung auswirken.

Scores zur Beurteilung und Herausforderungen vonseiten der Patienten

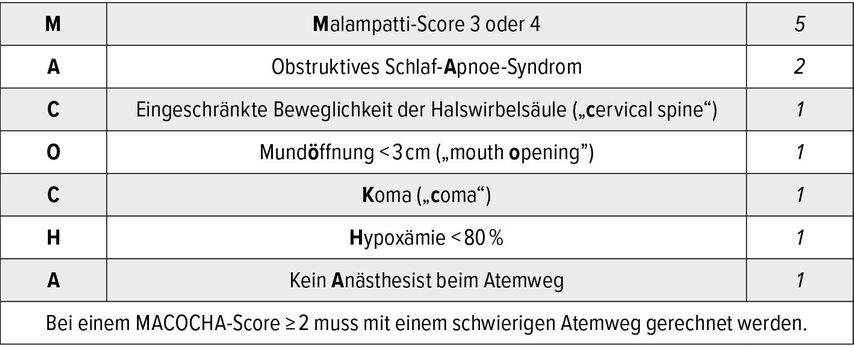

Unabhängig von diversen Scoring-Systemen, die eine Beurteilung der erschwerten Maskenbeatmung ermöglichen und eine schwierige Laryngoskopie vorhersagen, gibt es keinen Score mit einer 100%igen Sensitivität und Sensibilität.10 Ein praktischer Score zur präinterventionellen Beurteilung des Atemweges ist der MACOCHA-Score (Tab.1).4,11

Eine besondere Herausforderung stellen adipöse Patienten dar. Über 50% der unerwünschten Ereignisse treten bei adipösen Patienten auf. Bis zur – erschwerten – Notfallkoniotomie sind die Maskenbeatmung und die Laryngoskopie herausfordernd. Die optimale Lagerung („ramping“, also erhöht gelagerter Oberkörper und Kopf mit der sternalen Inzision und dem Gehörgangseingang in einer Ebene) kann die Maskenbeatmung und die Laryngoskopie deutlich erleichtern.3,8,12–14

Statistische Auswertungen

Die Häufigkeit einer erschwerten Maskenbeatmung liegt bei 0,66–2,5%. Mit einer schwierigen direkten Laryngoskopie ist in 1,9–10% zu rechnen. Eine schwierige Maskenbeatmung kombiniert mit einer schwierigen direkten Laryngoskopie („cannot intubate, cannot oxygenate“; CICO) tritt in 0,3–0,4% auf.15 All die genannten Schwierigkeiten treten in der Notaufnahme und aufIntensivstationen wesentlich häufiger auf.3,16

Eine Auswertung abgeschlossener Schadensfälle aus dem Jahr 2011 (NAP4) geht in über 75% von einem nicht professionellen Atemwegsmanagement aus. Andererseits wurde das Atemwegsmanagement nur in 19% der bewertbaren Fälle als gut eingestuft. In der Folgepublikation aus dem Jahr 2024 (NAP7) weisen Cook und seine Mitarbeiter darauf hin, dass das Atemwegsmanagement im letzten Jahrzehnt eher sicherer wurde – trotz immer komplexerer Behandlungsanforderungen.8,17

Häufige Fehlerquellen

Nach wie vor sind jedoch die häufigsten Versäumnisse die fehlerhafte Beurteilung der anatomischen Atemwegsverhältnisse sowie die fehlerhafte bzw. fehlende Umsetzung eines Plans B/C/D bei Unmöglichkeit der Durchführung der Primärmaßnahmen. Unkritische Wiederholungen diverser Einzelmaßnahmen bei sich verschlechternder Oxygenierung sind ein typisches Problem, das regelhaft zu erkennen ist.

Probleme treten nicht nur in der Einleitungsphase auf, sondern können auch während der Beatmung sowie in der Ausleitung auftreten. Ein Laryngospasmus ist nach wie vor mit einer hohen Mortalität verbunden und macht die komplette Bandbreite eines soliden Atemwegsmanagements erforderlich. Ein gesunder Patient (ASA-Klassifikation I), der sich z.B. einer Adenotomie unterzieht, darf nicht durch das fehlerhafte Management des unerwartet schwierigen Atemweges aufgrund eines Laryngospasmus zu Schaden kommen.3,8,17–20

Vorbereitung für ein erfolgreiches Atemwegsmanagement

Checklisten und Teamwork

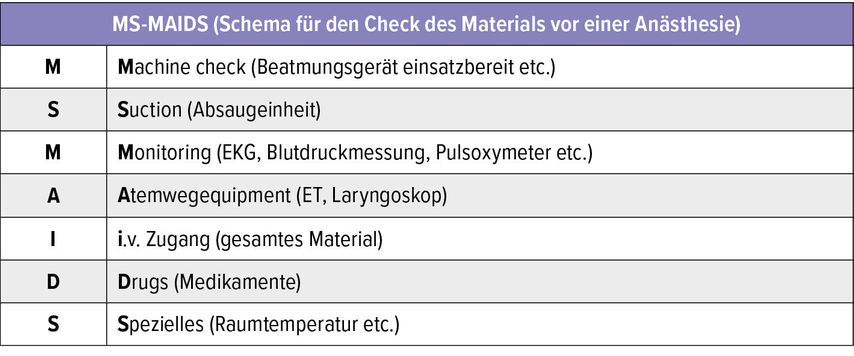

Seit der Einführung von Checklisten haben sich Fehler in Gesundheitssystemen verringert und die Patientensicherheit konnte erhöht werden. So konnte nach Etablierung von Checklisten für die Notfallintubation in Notaufnahmen und Intensivstationen eine Reduktion von Komplikationen durch die Vermeidung/Verringerung von Vorbereitungsfehlern registriert werden.4 Das technische Können und die Erfahrung werden durch Checklisten natürlich nicht beeinflusst. Atemwegsmanagement ist ein hochkomplexes Zusammenspiel von unterschiedlichen Tätigkeiten durch verschiedene Berufsgruppen mit gegenseitigem Vertrauen und damit keine Soloaktivität, sondern eine synergistische Teamarbeit, wobei die Positionierung und die einzelnen Tätigkeiten vorab besprochen werden sollten.21,22 Die Checkliste der Wahl an unserer Klinik ist MS-MAIDS (Tab.2), mit der wir seit Jahren arbeiten. Seither ist ein Respirator im Standby-Modus während der Präoxygenierung (fast) nicht mehr zu beobachten, ebenso wenig eine fehlende Aktivierung des Blutdruckmessintervalls in der Einleitungsphase.23

Die Besprechung und Definition der Induktionsmedikamente im Rahmen der Abarbeitung der Checkliste sind mit besonderer Sorgfalt zu erledigen. Ein multimodales Einleitungskonzept mit an den Patientenzustand (Alter, Komorbidität, Schock) angepasster kontextsensitiver Dosierung scheint wichtiger als die Wahl des Medikaments selbst zu sein.24 Für die Laryngoskopie und die Intubation empfehlen inzwischen immer mehr Fachgesellschaften die Verwendung des Videolaryngokops.22,25,26

Präoxygenierung

Die Durchführung der Präoxygenierung ist ein unverzichtbarer Teil beim Atemwegsmanagement. Während unter Raumluftatmung der Sauerstoffanteil im Körper ca. 1500ml beträgt, kann dieser Anteil durch das Einatmen von 100% Sauerstoff über eine dicht sitzende Gesichtsmaske auf über 4000ml erhöht werden.27

Die Sauerstoffverabreichung kann entweder mit einer dicht angelegten Gesichtsmaske durchgeführt werden (15l/min Flow für 2 Minuten oder 8 Atemzüge mit dem Volumen der Vitalkapazität) oder bei möglicherweise absehbar schwierigeren Bedingungen (anatomisch, physiologisch) als nasale High-flow-Oxygenierung (NHFO). Voraussetzung für die kontinuierliche Sauerstoffverabreichung im High-flow-Modus über die Zeit der Atemwegssicherung (Peroxygenierung) sind ein geeignetes Gerät sowie eine kontinuierliche Ventilation durch einen durchgängigen anatomischen Atemweg.11,28

Dabei entsteht durch die unterschiedliche Löslichkeit von O2 und CO2 und deren Affinität zum Hämoglobin ein subatmosphärischer Druck in der Lunge von ca. 14mmHg. Durch den resultierenden Gasfluss zwischen Pharynx und Alveolen diffundiert O2 mit ca. 250ml/min in den Körper und Kohlendioxid mit ca. 10ml/min aus dem Körper (apnoische Oxygenierung). Die Zeit bis zum Sättigungsabfall kann damit deutlich verlängert werden (im Mittel über 10 Minuten).28–30 Durch die fehlende Ventilation und die damit einhergehende Hyperkapnie kann eine Azidose zur kardiovaskulären Depression und zu Herzrhythmusstörungen führen.31

„Rapid sequence induction and intubation“

Das Hauptziel einer „rapid sequence induction and intubation“ (RSII) nicht nüchterner Patienten sowie kritisch kranker Patienten ist der Intubationserfolg beim ersten Versuch. Die Zeit zwischen der Verabreichung der Induktionsmedikamente und der Atemwegssicherung soll sehr kurz sein und ist im Idealfall ohne Zwischenbeatmung – bei adäquater Sättigung – zu überbrücken.

Neben der Vermeidung einer Hypoxie ist das durchgehende Monitoring der Kreislaufparameter mit Vermeidung einer Hypotonie, unter vorausschauender Kreislauftherapie bei definierten Grenzwerten, und/oder Herzrhythmusstörungen wichtig. Durch die angepasste Medikamentendosierung und -auswahl für die Einleitung und entsprechendes promptes Gegensteuern z.B. mit einem Vasopressor ist die Vermeidung eines hämodynamischen Kollapses, auch beim kritisch kranken Patienten, grundsätzlich möglich.32 Die konsequente Anwendung einer RSII-Checkliste wird empfohlen.4,33,34

Algorithmus der DAS

Die sequenzielle Abarbeitung eines Entscheidungsbaumes im Rahmen einer unvorhergesehenen schwierigen Atemwegssicherung ist ein wichtiger Punkt im Rahmen des Atemwegsmanagements und sollte/muss konsequent und unmittelbar umgesetzt werden können. Die Tatsache, dass Atemwegsalgorithmen teils überladen und verschachtelt aufgebaut sind, erschwert ihre Anwendbarkeit in kritischen Situationen erheblich bzw. macht sie zum Teil unbrauchbar.35–38

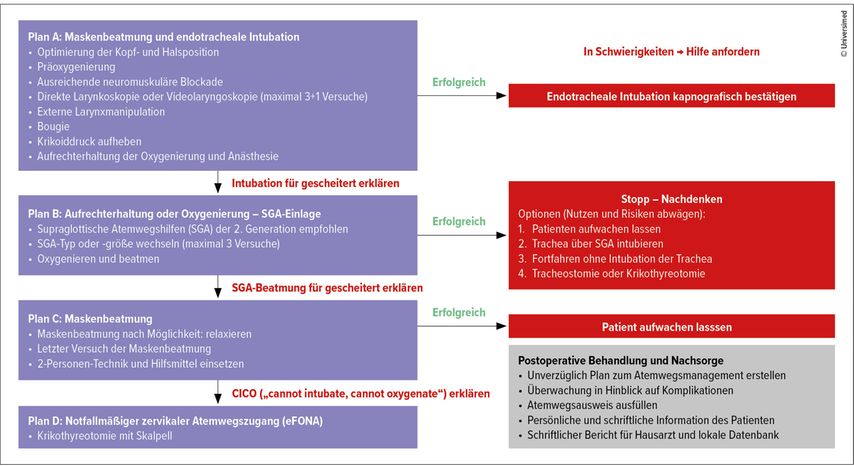

Einen gefälligen Algorithmus bietet die Difficult Airway Society (DAS) an. Er bildet einen Plan von A bis D ab, diese „4 Schubladen“ können der Reihe nach geöffnet und abgearbeitet werden (Tab.3).11,36

Tab. 3: DAS-Leitlinie für die unerwartet schwierige Intubation bei Erwachsenen (modifiziert nach Schäuble JC, Heidegger T 2018)44

Plan A und B

Der Plan A beinhaltet die geplante Atemwegssicherung, immer unter bestmöglichen Bedingungen, wozu auch die primäre Anwendung des Videolaryngoskops zählt. Die geeignete Lagerung, die Verabreichung eines Muskelrelaxans, die Anwendung einer externen Kehlkopfmanipulation (externes laryngeales Manöver, ELM) oder die Verwendung eines Hilfsmittels wie eines Bougies, Guedel-Tubus, Wendl-Tubus sowie die doppelhändige Maskenbeatmung gehören in die Plan-A-„Schublade“.

Bei Scheitern von Plan A wird der Plan B unter den bestmöglichen Voraussetzungen umgesetzt. Dieser beinhaltet die Anwendung einer supraglottischen Atemwegssicherung (Larynxmaske, Larynxtubus) oder die fiberoptische Intubation – immer mit Aufrechterhaltung einer adäquaten Oxygenierung durch die intermittierende Maskenbeatmung.

Plan C

Bei Scheitern der Optionen A und B geht man zum Plan C über. Dieser besteht im Wesentlichen aus dem Ziel, die Ventilation und damit die Oxygenierung aufrechtzuerhalten – durch die Maskenbeatmung unter optimierten, ggf. veränderten Bedingungen (Guedel-, Wendl-Tubus, doppelhändige Maskenbeatmung, Lagerungsoptimierung, Handwechsel). Die fiberoptische Intubation über die Larynxmaske gehört ebenfalls in die „3. Schublade“. Für dieses Manöver bedarf es eines eingespielten Teams und regelmäßiger Übungen unter kontrollierten Bedingungen. Die Kombination aus fiberoptischer Intubation und dem Videolaryngoskop ist ebenfalls Option im Plan C. Das Vorziehen der Zunge kann im Einzelfall noch hilfreich sein.39

Plan D: chirurgische Atemwegssicherung

Bei Scheitern der Optionen A bis C und der fehlenden Option, den Patienten wieder zur Spontanatmung zurückzuführen, wird die „4. Schublade“ mit dem Plan D geöffnet. Dieser beinhaltet die chirurgische Atemwegssicherung – die eFONA („emergency front of neck airway assess“). Diese Maßnahme geht mit einer hohen Komplikationsrate einher und muss als Ultima-Ratio-Intervention bei Unmöglichkeit einer konservativen Atemwegssicherung und insuffizienter Oxygenierung bei fehlender Rückzugsoption betrachtet werden.40,41 Auch hier gilt, dass durchgeführte Übungen am Phantom/an der Leiche die grundsätzlich limitierten Erfolgsaussichten deutlich verbessern können. Die Durchführung der eFONA durch einen frühzeitig aktivierten chirurgischen Kollegen mit seinem Team ist nach Möglichkeit anzustreben.

Grundsätzliche Unterschiede zwischen den Empfehlungen der einzelnen Fachgesellschaften (American Society of Anesthesiologists [ASA]; DAS) sind bis auf das Layout vernachlässigbar. Während von der ASA das Hinzuziehen eines erfahrenen Kollegen verlangt wird, empfiehlt die DAS auch einen weniger routinierten Kollegen für die Unterstützung. Wesentlicher Punkt aller Algorithmen für den unerwartet schwierigen Atemweg ist das 3+1-Konzept. Jede Maßnahme wird maximal 4x durchgeführt: 3x Laryngoskopie plus 1x durch einen Kollegen. Das Gleiche gilt für die Larynxmaske etc. Mit zunehmender Anzahl der einzelnen Versuche bei unveränderter Technik steigt die Komplikationsrate deutlich an.6,42

Zusammenfassung

Atemwegsnotfälle passieren in der Regel nicht – sie werden zumeist verursacht durch menschliche Fehlleistungen und können in vielen Fällen durch verbesserte Vigilanz und optimale Vorbereitung mit Checklisten vermieden werden. Dabei sollte auch ein erwarteter schwieriger Atemweg identifiziert werden können. Dieser verlangt zwingend ein besondere Planung mit einem anderen Prozedere (fiberoptische Wachintubation, bis hin zur chirurgischen Atemwegssicherung unter Lokalanästhesie).15 Regelmäßige praxisorientierte Trainings sind unverzichtbar für die Verinnerlichung eines praktikablen, alltagstauglichen und etablierten Atemwegsnotfallplans. Die Bereitstellung adäquater Ressourcen (Videolaryngoskop etc.) stellt einen wichtigen Beitrag in der Patientensicherheit dar. Das Ziel des Atemwegsmanagements muss immer die Sicherstellung einer ausreichenden Oxygenierung und Ventilation sein, unter Aufrechterhaltung der Homöostase.

Literatur:

1 McGuire B, Hodge K: Anaesth Intensive Care Med 2019; 20(12): 681-6 2 Norskov A et al.: Anaesthesia 2015; 70(3): 272-81 3 Traylor BA, McCutchan A: Treasure Island (FL): StatPearls Publishing 2023 4 Collins J et al.: BJA Educ 2022; 22(12): 484-90 5 Wesselink EM et al.: Br J Anaesth 2018; 121(4): 706-21 6 Tošković A et al.: Galenika Med J 2023; 2(6): 74-9 7 Kalezić N et al.: Drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje, urednika: Kalezić N. Beograd, Medicinski fakultet 2016; 1(9): 155-66 8 Cook TM et al.: Br J Anaesth 2011; 106(5): 617-31 9 Kelly FE et al.: Anaesthesia 2023; 78: 458-78 10 Li X et al.: Medicine (Baltimore) 2023; 102(19): e33776 11 Higgs A et al.: Br J Anaesth 2018; 120(2): 323e352 12 Semler MW et al.: Chest 2017; 152(4): 712-22 13 Patient Positioning Systems, LLC.: https://www.ppsproducts.com/ramp/ ; zuletzt aufgerufen am 12.8.2025 14 RAMP Animation Video; https://www.youtube.com/watch?v=IqToNS6rjaA ; zuletzt aufgerufen am 12.8.2025 15 Ahmad I et al.: Anaesthesia 2020; 75: 509-28 16 Law JA et al.: Can J Anesth 2021; 68(9): 1373-404 17 Cook TM et al.: Anaesth 2024; 79(4): 368-79 18 Sykes P: Anesth Prog 1992; 39(4-5): 111-7 19 Weiss M et al.: Anästh Intensivmed 2011; 52: 54-63 20 Silva CR et al.: https://resources.wfsahq.org/wp-content/uploads/New-Update-35-Laryngospasm.pdf ; zuletzt aufgerufen am 12.8.2025 21 Cadogan M: https://litfl.com/lessons-from-the-bromiley-case/ ; zuletzt aufgerufen am 12.8.2025 22 Avery P et al.: Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2021; 29(1): 64 23 Macrae J et al.: BJA Educ 2021; 21(9): 355-63 24 Rajendram P et al.: Neurocrit Care 2020; 33(2): 338-46 25 Cook TM, Aziz MF: Br J Anaesth 2022; 129 (4): 474-7 26 Law JA et al.: Can J Anaesth 2021; 68(9): 1373-404 27 Nimmagadda U et al.: Anesth Analg 2017; 124(2): 507-17 28 Patel A et al.: Anaesth 2015; 70(3): 323-9 29 Pratt Matt: J Anesth Clin Res 2017; 8: 1 30 Eichelsbacher C et al.: Anaesthesist 2018; 67: 568-83 31 Ogoh S: J Appl Physiol 2019; 127(5): 1197-205 32 Emerling AD et al.: Military Medicine 2021; 186(S1): 316 33 Sherren PB et al.: Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2014; 22: 41 34 Mencke T et al.: Anaesthesist 2021; 70: 171-84 35 Fiadjoe JE, Mercier D: https://www.apsf.org/article/anesthesia-patient-safety-foundation-update-2022-american-society-of-anesthesiologists-practice-guidelines-for-management-of-the-difficult-airway/ ; zuletzt aufgerufen am 12.8.2025 36 Jung H: Anesth Pain Med (Seoul) 2023; 18(4): 331-9 37 Steadman J et al.: Trauma Surg Acute Care Open 2017; 2(1): e000113 38 Pulmcast airway track: http://pulmcast.com/airway ; zuletzt aufgerufen am 12.8.2025 39 Elanjickal M et al.: Global Journal For Research Analysis 2016; 5(1)1: 2277 40 Okada A et al.: Acute Medicine & Surgery 2022; 9(1): e750 41 Price TM et al.: BJA Education 2019; 19(8): 246-53 42 Sakles John C et al.: Academ Emrg Med 2013; 20(1): 71-8 43 De Jong A et al.: Am J Respir Crit Care Med 2013; 187: 832-9 44 Schäuble JC, Heidegger T: Anästhesist 2018; 67(9): 683-93

Das könnte Sie auch interessieren:

Long Covid: noch viele offene Fragen

Das Long Covid genannte, im Gefolge von Infektionen mit SARS-CoV-2 auftretende Zustandsbild gibt der Wissenschaft eine Fülle von Rätseln auf. Hinsichtlich der Ätiologie werden ...