Hypersomnolenz im Fokus

Autor:innen:

Dr. med. Hildegard Hidalgo1

Univ.-Prof. Dr. med. Ulf Kallweit1,2

1 Zentrum für Narkolepsie und Hypersomnien, Stiftungsprofessur für Narkolepsie und Hypersomnolenzforschung

Fakultät für Gesundheit

Universität Witten/Herdecke

2 Centrum für seltene Schlaferkrankungen, CeSER – Centrum für seltene Erkrankungen Ruhr

E-Mail: ulf.kallweit@uni-wh.de

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

5–10% der Allgemeinbevölkerung sind von Wachstörungen betroffen. Diese haben ein breites Spektrum und umfassen häufige Störungen wie Müdigkeit, Fatigue oder Aufmerksamkeitsstörungen. Narkolepsien und Hypersomnien stellen seltene Ursachen dieser Symptome dar. Im Folgenden werden deren Diagnostik und Therapie genauer beschrieben.

Keypoints

-

Hypersomnolenz umfasst chronische Tagesschläfrigkeit und ein erhöhtes Schlafbedürfnis. Von Müdigkeit ist sie abzugrenzen.

-

Zu den primären Hypersomnolenzerkrankungen zentralen Ursprungs gehören die Narkolepsien (Typ 1 und 2), die Idiopathische Hypersomnie sowie die periodische Hypersomnie (Kleine-Levin-Syndrom).

-

Narkolepsie Typ 1 geht mit einem wahrscheinlich immunvermittelten Orexinmangel einher. Die Ursachen der anderen Narkolepsieformen und der Hypersomnien sind weitestgehend unklar.

-

Die Behandlung der Hypersomnolenzen beinhaltet verhaltenstherapeutische Massnahmen und eine symptomorientierte Pharmakotherapie.

Hypersomnolenzen umfassen Tagesschläfrigkeit, ein erhöhtes Schlafbedürfnis und die Unfähigkeit, über längere Phasen wach und kognitiv leistungsfähig zu sein. Diese Gruppe von Erkrankungen betrifft ca. 5–10% der Bevölkerung.1 Zu den häufigsten Ursachen gehört der chronische Schlafmangel («Schlafdeprivation»). Auch tritt Hypersomnolenz sehr häufig bei neurologischen oder internistischen Erkrankungen auf und stellt dabei teilweise sogar die wesentliche Einschränkung im Alltag dar. Zudem kommen Hypersomnien assoziiert mit psychiatrischen Erkrankungen vor.

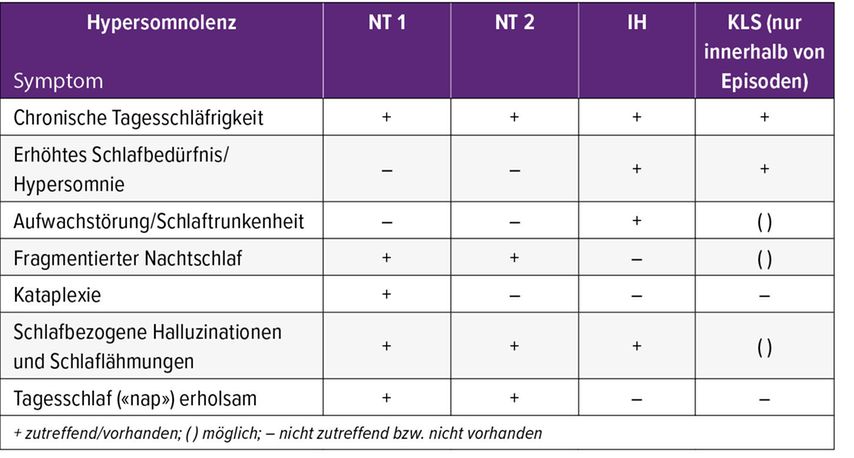

Ist Hypersomnolenz aber nicht durch eine psychische oder somatische Erkrankung oder Medikamenteneffekte erklärbar, spricht man von einer primären zentralen Störung mit Hypersomnolenz. Die internationale Klassifikation der Schlaferkrankungen (ICSD-3-TR)2 teilt die zentralen Hypersomnolenzen in Narkolepsie Typ 1, Narkolepsie Typ 2, Idiopathische Hypersomnie und periodische Hypersomnie, das sogenannte Kleine-Levin-Syndrom, ein (siehe Tab.1).

Narkolepsie Typ 1

Die Narkolepsie Typ 1 (NT1) hat eine Prävalenz von etwa 20–50 von 100000 Personen3,4 und beginnt meist während der zweiten Lebensdekade. Sie ist gekennzeichnet von einem imperativen Schlafdrang, chronischer Schläfrigkeit und der Unfähigkeit, qualitativ gute Wachheit aufrechtzuerhalten. Das wird zusammengefasst oft als exzessive Tagesschläfrigkeit («excessive daytime sleepiness» – EDS) bezeichnet. Daneben treten Kataplexien auf. Das sind kurze Episoden von beiderseitigem Tonusverlust einzelner Muskelgruppen oder der gesamten (Skelett-)Muskulatur. Diese werden durch starke, oft positive Emotionen ausgelöst, das Bewusstsein ist immer erhalten. Zudem bestehen Symptome wie ein fragmentierter Nachtschlaf, Albträume, «intensive» Träume und Halluzinationen beim Einschlafen oder Aufwachen, sogenannte hypnagoge/hypnopompe Halluzinationen. Beim Übergang vom Schlaf- zum Wachzustand können auch Schlaflähmungen auftreten, die Betroffenen sind unfähig, sich trotz Wachheit zu bewegen. Zusammen werden diese fünf Symptome auch als Pentade der Narkolepsie bezeichnet.4

Es kommt häufig mit abnehmender Wachheit zu Konzentrations- und Gedächtnisstörungen und einer generellen Erschöpfung, die oft nicht durch erneuten Schlaf aufgehoben wird. Begleit- bzw. Folgeerkrankungen sind Depressionen oder Angststörungen. Die Symptome können in unterschiedlich starker Ausprägung vorliegen und eine deutliche Beeinträchtigung der Aktivitäten des täglichen Lebens verursachen.3,4

Ursächlich für die Narkolepsie Typ 1 ist der Untergang von Orexin-bildenden Nervenzellen im Hypothalamus, die den Wachzustand fördern und die Zustände von Wachheit/Non-REM-Schlaf und REM-Schlaf jeweils stabilisieren. Es besteht eine >95%ige Assoziation der Erkrankung mit dem HLA-DQB1*06:02-Haplotyp.5 Davon ausgehend wird eine autoimmune Störung als Auslöser für den Zelluntergang angenommen.4,6,7 Einer Theorie zufolge bewirken infektiöse Erreger die Bildung einer molekularen Mimikry, die eine zelluläre und humorale Immunantwort gegen einzelne Epitope der Nervenzelle verursacht. Auch wurde über Zusammenhänge mit bestimmten Impfungen und dem Auftreten von Narkolepsie Typ 1 berichtet.4,7,8 Einer anderen Hypothese zufolge besteht ursächlich für den Autoimmunprozess eine Dysregulation der regulatorischen T-Zellen, die autoreaktive Immunzellen eliminieren sollen.7

Die Diagnose der NT1 wird entsprechend den ICSD-3TR-Kriterien klinisch anhand des Vorliegens von chronischer Tagesschläfrigkeit und dem Vorliegen von Kataplexien gestellt. Subjektiv können Tagesschläfrigkeit und deren Schweregrad mit Fragebögen wie der Epworth Sleepiness Scale (ESS) ermittelt werden. Zum Screening eignet sich auch die Swiss Narcolepsy Scale.9

Vor weiterführenden Untersuchungen sollte mit Schlaftagebüchern und einer Aktimetrie eine chronische Schlafdeprivation ausgeschlossen werden; ebenso können sedierende Medikamente oder Drogenabusus die chronische Tagesschläfrigkeit bedingen. Gegebenenfalls kann auch eine magnetresonanztomografische Untersuchung des Schädels zur Differenzialdiagnostik notwendig sein.

Zur Objektivierung der Tagesschläfrigkeit und Diagnosestellung der NT1 sind eine schlafmedizinische Untersuchung mit Polysomnografie (PSG) und multiplem Schlaflatenztest (MSLT) notwendig. Das Auftreten einer mittleren Einschlaflatenz von weniger 8 Minuten und das Auftreten von mehr als einer «Sleep onset»-REM-Phase (SOREM) in den MSLT-Testdurchläufen sind hier wegweisend. Liegt SOREM in der nächtlichen Polysomnografie vor, gilt dies ebenfalls als Erfüllung der diagnostischen Kriterien. Alternativ kann durch eine Bestimmung eines erniedrigten Orexinspiegels im Liquor (<110pg/ml) die Diagnose als gesichert gelten.2

Therapeutisch sind in der Regel neben grundlegenden Verhaltensmassnahmen mit regelmässigen Schlafzeiten, geplanten kurzen Tagesschlafepisoden à 10 bis 20 Minuten (sog. «naps»), körperlicher Aktivität und kohlehydratreduzierter Ernährung auch medikamentöse Therapien erforderlich. Diese rein symptomatischen Therapien richten sich nach den Hauptsymptomen der Erkrankung. Zur Therapie der Tagesschläfrigkeit werden Stimulanzien mit Wirkung vor allem auf die dopaminergen, histaminergen, adrenergen und glutaminergen Nervenbahnen eingesetzt. Zur Behandlung der Kataplexien werden Natriumoxybat, Pitolisant und verschiedene Antidepressiva wie Clomipramin und Venlafaxin empfohlen (siehe Tab.2).10 Aufgrund der Pathogenese der NT1 mit Orexinmangel wurden in den letzten Jahren verschiedene Orexinrezeptor-Agonisten entwickelt, die bisher sehr vielversprechende Ergebnisse demonstrieren.11

Narkolepsie Typ 2

Die Prävalenz der Narkolepsie Typ 2 (NT2) ist unklar. In den USA wird sie häufiger als Typ 1 beschrieben, in Europa und Asien hingegen geht man von einem Verhältnis von mindestens 2:1 von Typ 1 vs. Typ 2 aus. Die Patient:innen berichten von starker Tagesschläfrigkeit und in unterschiedlichem Ausmass auch über hypnagoge/hypnopompe Halluzinationen, von unterbrochenen Nachtschlaf und Schlaflähmungen. Die Symptome sind jedoch im Vergleich zur NT1 teilweise weniger stark ausgeprägt. Bei ca. 50% der Patient:innen ist der Haplotyp HLA-DQB1*0602 nachweisbar, der Orexinspiegel ist intermediär oder normal.4

Die Diagnose der NT2 wird anhand der Klinik mit chronischer Tagesschläfrigkeit sowie mithilfe schlafmedizinischer Untersuchungen (PSG und MSLT, siehe links) gestellt.2 Einige wenige Patient:innen entwickeln im Krankheitsverlauf einen Orexinmangel und Kataplexien, sodass im Verlauf die Diagnose der NT1 gestellt wird. Die pathophysiologischen Hintergründe der NT2 sind derzeit im Wesentlichen unbekannt. Vermutlich handelt es sich bei NT2 um ein heterogenes Krankheitsbild mit heterogener Pathophysiologie. Therapeutisch ist ebenfalls neben Verhaltensmassnahmen (siehe links) eine medikamentöse Therapie mit wachfördernden Medikamenten bzw. Stimulanzien notwendig10 (siehe Tab. 2).

Tab. 2: Pharmakotherapie der Narkolepsien (bei Erwachsenen), adaptiert nach Bassetti, Kallweit et al. 202110

Idiopathische Hypersomnie

Die Idiopathische Hypersomnie (IH) ist eine sehr selten diagnostizierte Störung. Im familiären Umfeld der Patient:innen finden sich zu einem Drittel ebenfalls von einer Hypersomnolenzerkrankung betroffene Angehörige, was auf eine genetische Prädisposition hindeutet.12 Klinisch besteht eine chronische Tagesschläfrigkeit und subjektiv oft nicht erholsamer Nachtschlaf trotz einer langen Schlafdauer von mehr als 10h. Die Patient:innen leiden zudem oftmals unter einer «Aufwachstörung» – sie überhören zahlreiche Wecker und sogar persönliche Ansprache – und unter Schlaftrunkenheit mit stark erschwertem Wachwerden. Die Schlaftrunkenheit besteht oft über mehrere Stunden hinweg. Zudem bestehen Störungen der Konzentration («brain fog»), der motorischen Fähigkeiten und der Reaktionsfähigkeit. Viele Betroffene beschreiben das Gefühl, am Tag «niemals richtig wach» zu sein. Die Tagesschlafzeiten sind oft lang (>1Stunde) und sind nicht erholsam. Es können hypnagoge/hypnopompe Halluzinationen oder selten auch Schlaflähmungen auftreten. Der Nachtschlaf ist nur in Ausnahmefällen unterbrochen.12

Verschiedene Formen der IH (lange vs. normale Schlafzeiten) werden diskutiert. Diagnostisch müssen andere Ursachen für Hypersomnolenz ausgeschlossen werden. In der Polysomnografie muss für den sicheren Nachweis der Störung eine Schlafzeit (TST) von mindestens 660 Minuten vorliegen bzw. eine mittlere Einschlaflatenz von <8 Minuten in der MSLT-Messung. Auch kann die Hypersomnie mittels Aktigrafie nachgewiesen werden.2 Therapeutisch werden Stimulanzien bzw. wachfördernde Substanzen, aktivierende Antidepressiva und selten auch Natriumoxybat eingesetzt. Alle Therapien sind in Europa «off-label».

Abgrenzung zwischen NT2 und IH bzw. «Narkolepsie-Spektrum»

Ebenso wie bei der NT2 kann bei der IH bisher kein pathophysiologisches Korrelat der Störung beschrieben werden. Die Diagnose erfolgt bei beiden Störungen klinisch und mittels der PSG/MSLT-Untersuchungen, wobei der Unterschied vor allem auf dem Vorliegen oder Fehlen von SOREM im MSLT beruht. In Bezug auf den MSLT wurde mehrfach eine geringe Sensitivität und Spezifität beschrieben, sodass hierdurch die Abgrenzung beider Krankheitsbilder im klinischen Alltag nicht ganz verlässlich ist und eine Wiederholung der Testung notwendig sein kann.13

In einer datengesteuerten Phänotypisierung von mehr als 1000 Patient:innen mit Hypersomnolenz konnten Patient:innen mit NT1 eindeutig gemeinsamen Clustern zugeordnet werden, Patient:innen mit den Diagnosen NT2 bzw. IH jedoch nicht. Es scheinen weit mehr Typen oder Untertypen als bisher bekannt vorzuliegen.14 Es besteht eine zunehmende Übereinstimmung für die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der Klassifikation der Hypersommnolenzen.15

Periodische Hypersomnie (Kleine-Levin-Syndrom)

Das Kleine-Levin-Syndrom (KLS) ist eine in Episoden auftretende Hypersomnie mit einer Prävalenz von 1–5 Fällen auf 1000000.16 Es sind überwiegend männliche Jugendliche im Teenageralter/jungen Erwachsenenalter betroffen. Klinisch treten Phasen von extremer Schläfrigkeit mit Schlafzeiten von bis zu 18Stunden/Tag auf und während der «Wachzeiten» besteht ein reduziertes Wachheitsniveau, kognitive Dysfunktionen mit Gedächtnisstörungen (vor allem Arbeitsgedächtnis und deklaratives Gedächtnis) sowie Apathie. Zudem bestehen oft Essstörungen (Anorexie oder Hyperphagie), Impulskontrollstörungen (z.B. Hypersexualität) und auch Derealisationen. Für die Episoden besteht oft später eine mindestens teilweise Amnesie. Die Episoden dauern in der Regel eine bis vier Wochen und wiederholen sich variabel häufig, aber zumeist mindestens einmal innerhalb von 12–18 Monaten.16 Ausserhalb der Episoden sind Aufmerksamkeit, kognitive Funktionen, Verhalten und Stimmung unbeeinträchtigt. Betroffene sind dann vollkommen «normal». Die Pathogenese der Erkrankung ist nicht bekannt. Vermutungen reichen von Entwicklungsstörungen, immunologischen Veränderungen bis zu einer genetischen Variation des TRANK1-Lokus.17 Die Diagnose wird nach ICSD-3-TR2 anhand der klinischen Symptomatik gestellt. Es müssen mindestens zwei der oben genannten Episoden auftreten. Andere Ursachen (inkl. psychiatrischer Störungen) müssen differenzialdiagnostisch breit ausgeschlossen werden. Bei den allermeisten Betroffenen enden nach 10 bis 20 Jahren die Episoden (und damit die Erkrankung) spontan. Therapeutische Ansätze sehen einerseits Massnahmen zur Schaffung einer sicheren Umgebung innerhalb der Episoden und zur Beibehaltung eines regelmässigen Schlaf-Wach-Rhythmus mit ausreichenden Schlafzeiten ausserhalb der Episoden vor. Es wurde in einzelnen Fällen von einer Verlängerung der Phasenabstände durch phasenprohylaktische Pharmaka wie unter anderem Lithium, Carbamazepin, Valproat, Phenytoin und Phenobarbital berichtet.16

Literatur:

1 Ohayon MM: From wakefulness to excessive sleepiness: what we know and still need to know. Sleep Med Rev 2008; 12(2): 129-41 2 The AASM International Classification of Sleep Disorders – Third Edition. Text Revision (ICSD-3-TR). Westchester, IL: American Academy of Sleep Medicine; 2023 3 Kallweit U et al.: Prevalence, incidence, and health care utilization of patients with narcolepsy: a population-representative study. J Clin Sleep Med 2022; 18(6): 1531-7 4 Bassetti CLA et al.: Narcolepsy - clinical spectrum, aetiopathophysiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Neurol 2019; 15(9): 519-39 5 Tafti M et al.: DQB1 locus alone explains most of the risk and protection in narcolepsy with cataplexy in Europe. Sleep 2014; 37(1): 19-25 6 Latorre D et al.: T cells in patients with narcolepsy target self-antigens of hypocretin neurons. Nature. 2018; 562(7725): 63-8 7 Kallweit U, Dittmar T: Pathophysiologie der Narkolepsie. Somnologie 2025; 29: 17-23 8 Hidalgo H et al.: Post tick-borne encephalitis virus vaccination narcolepsy with Cataplexy. Sleep 2016; 39(10): 1811-4 9 Bargiotas P et al.: The Swiss Narcolepsy Scale (SNS) and its short form (sSNS) for the discrimination of narcolepsy in patients with hypersomnolence: a cohort study based on the Bern Sleep-Wake Database. J Neurol 2019; 266(9): 2137-43 10 Bassetti CLA et al.: European guideline and expert statements on the management of narcolepsy in adults and children. Eur J Neurol 2021; 28(9): 2815-30 11 Dauvilliers Y et al.: Oveporexton, an oral orexin receptor 2-selective agonist, in narcolepsy type 1. N Engl J Med 2025; 392(19): 1905-16 12 Billiard M, Sonka K: Idiopathic hypersomnia. Sleep Med Rev 2016; 29: 23-33 13 Trotti LM: Test-retest reliability of the multiple sleep latency test in narcolepsy without cataplexy and idiopathic hypersomnia. J Clin Sleep Med 2013; 9(8): 789-95 14 Gool JK et al.: Data-driven phenotyping of central disorders of hypersomnolence with unsupervised clustering. Neurology 2022; 98(23): e2387-e400 15 Lammers GJ et al.: Diagnosis of central disorders of hypersomnolence: a reappraisal by European experts. Sleep Med Rev 2020; 52: 101306 16 Arnulf I et al.: Diagnosis, disease course, and management of patients with Kleine-Levin syndrome. Lancet Neurol 2012; 11(10): 918-28 17 Ambati A et al.: Kleine-Levin syndrome is associated with birth difficulties and genetic variants in the TRANK1 gene loci. Proc Natl Acad Sci USA 2021; 118(12): e2005753118

Das könnte Sie auch interessieren:

Künstliche Intelligenz in der Neuroradiologie: Chancen, Herausforderungen und klinische Anwendungen

Künstliche Intelligenz bietet vielfältige Chancen für die Neuroradiologie. Richtig eingesetzt, kann sie die Effizienz und Genauigkeit in der Radiologie verbessern. Doch es gibt ...

Susanne Wegener: Reperfusionsversagen betrifft nicht nur Schlaganfall

Prof. Dr. med. Susanne Wegener ist leitende Ärztin an der Klinik für Neurologie des Universitätsspitals Zürich. Neben ihrer klinischen Arbeit ist sie stark in der Forschung tätig. Einer ...

Akut symptomatische Anfälle – sind sie alle gleich?

Epileptische Anfälle treten bei allen Personen mit Epilepsie auf, aber umgekehrt leidet nicht jede Person, bei der ein epileptischer Anfall auftritt, an Epilepsie. Tatsächlich handelt es ...

,%20adaptiert%20nach%20Bassetti,%20Kallweit%20et%20al.jpg)