Behandlung chronisch rezidivierender Harnwegsinfekte im Alter

Autorin:

Dr. Christine Höfling-Streitenfeld

Urologische Gemeinschaftspraxis

Würzburg

E-Mail: post@urologie-wuerzburg.de

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Chronisch rezidivierende Harnwegsinfekte (HWI) stellen im Alter eine bedeutende Herausforderung für die urologische Praxis dar. Aufgrund altersbedingter Veränderungen des Harntrakts und eines häufig bestehenden Komorbiditätsspektrums erfordern diese Infekte eine individuelle und nachhaltige Behandlungsstrategie.

Keypoints

-

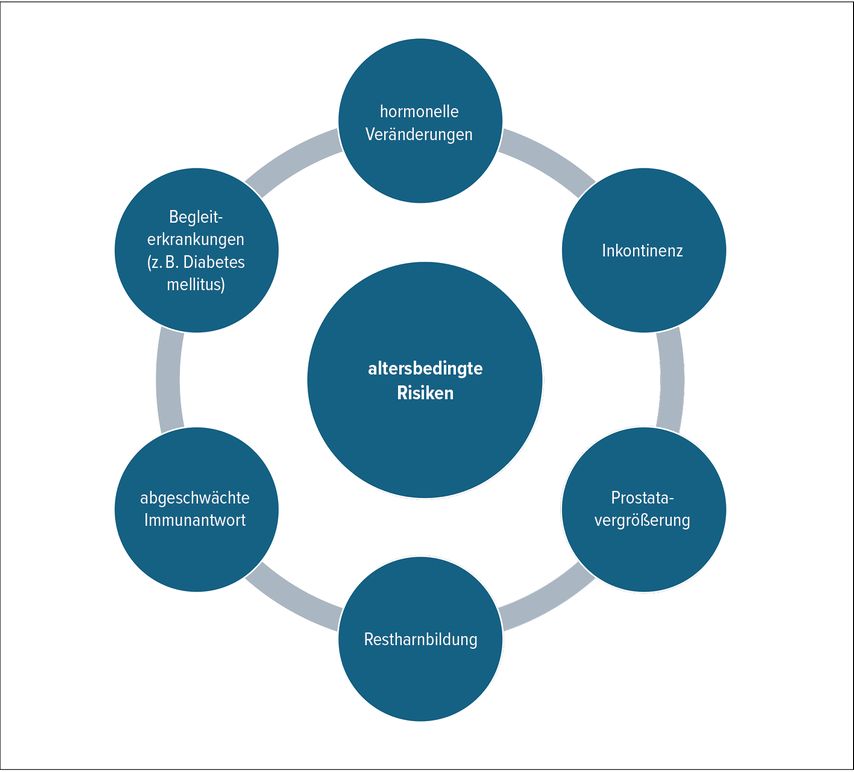

Altersspezifische Risikofaktoren berücksichtigen: Hormonelle Veränderungen, Inkontinenz, Prostatavergrößerung und eine veränderte Immunantwort können die Entstehung und Rezidivhäufigkeit von HWI beeinflussen.

-

Multimodale Therapieansätze sind essenziell: Neben der Antibiotikatherapie stehen präventive Maßnahmen wie lokale Östrogenisierung, stuhlregulierende Maßnahmen, Beckenbodentraining, Vermeidung von Reizstoffen und die Behandlung zugrunde liegender Ursachen im Fokus.

-

Individuelle Risikobewertung und Langzeitmanagement: Sorgfältige Abwägung von Nutzen und Risiken bei der Antibiotikaprophylaxe sowie regelmäßige Kontrollen sind notwendig, um Resistenzentwicklungen zu vermeiden und die Lebensqualität zu verbessern.

-

Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit: Die Behandlung sollte interdisziplinär erfolgen, insbesondere bei multimorbiden Patienten, um eine ganzheitliche Versorgung sicherzustellen.

Harnwegsinfekte gehören zu den häufigsten Infektionen im höheren Lebensalter. Während akute HWI meist gut behandelbar sind, stellen chronisch rezidivierende Infekte im Alter eine besondere Herausforderung dar. Die Prävalenz steigt mit zunehmendem Alter, wobei Frauen aufgrund anatomischer Gegebenheiten häufiger betroffen sind, bei Männern nimmt die Inzidenz ab dem 50. Lebensjahr aufgrund von Prostatavergrößerungen zu. Die Komplexität der Behandlung ergibt sich aus altersbedingten Veränderungen des Harntrakts, einer erhöhten Anfälligkeit für Komplikationen sowie einer Vielzahl von Begleiterkrankungen.

Pathophysiologie und Risikofaktoren im Alter

Im Alter verändern sich Schleimhäute, Blasenfunktion und Immunabwehr. Die Harnblasenmuskulatur wird weniger elastisch (Compliance) und die Restharnmenge kann steigen, was das Risiko für Infektionen erhöht. Zudem sind häufig Begleiterkrankungen wie Diabetes mellitus, Prostatavergrößerung oder Inkontinenz vorhanden, die die Infektanfälligkeit erhöhen. Als Infekttrigger sind besonders Glukosurie-fördernde Medikamente wie Empaglifozin und Dapaglifozin zu erwähnen. Die Symptome sind häufig anders als bei jungen Patient:innen. So können eine neu aufgetretene Inkontinenz, eine Verschlechterung des Allgemeinzustandes mit Fieber und Erbrechen oder auch das Auftreten eines akuten Harnverhaltes auf eine Harnwegsinfektion hindeuten. Abbildung 1 zeigt die wichtigsten altersbedingten Risikofaktoren.

Diagnostik

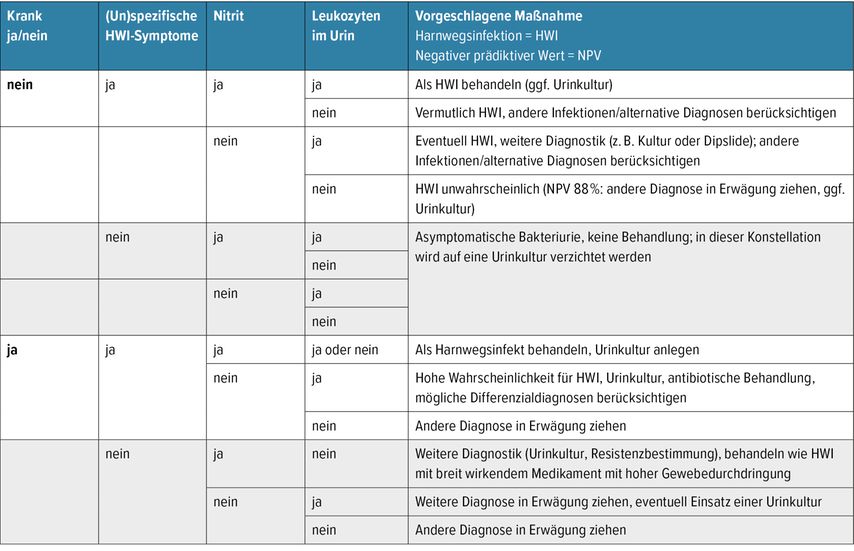

Die Diagnostik bei älteren Patienten sollte umfassend sein. Neben der Anamnese auf rezidivierende Infekte, Inkontinenz und Dysurie sind Urinstatus, Urinkultur sowie eine Ultraschalluntersuchung des Harntrakts sinnvoll. Bei Verdacht auf zugrunde liegende anatomische oder funktionelle Ursachen können eine Zystoskopie oder auch eine urodynamische Untersuchung notwendig sein. Die Tabelle 1 zeigt den diagnostischen Algorithmus.

Tab. 1: Gestuftes Vorgehen bei Verdacht auf Harnwegsinfekt (HWI) bei geriatrischen Patienten (ohne Katheter) gemäß aktueller S3-Leitlinie Harnwegsinfektion

Therapeutische Ansätze

Akutbehandlung

Die initiale Behandlung erfolgt mit zielgerichteten Antibiotika basierend auf den Kulturbefunden und der regionalen Resistenzlage. Bei älteren Patienten ist eine kürzere Behandlungsdauer oft ausreichend, um Resistenzentwicklungen zu vermeiden, ohne die Wirksamkeit zu verhindern. Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion oder anderen Begleiterkrankungen sollte die Dosierung entsprechend angepasst werden.

Präventive Maßnahmen

Neben der akuten Behandlung ist die Prävention von Rezidiven essenziell. Hierzu zählen:

-

adäquate Flüssigkeitszufuhr: Eine ausreichende Hydratation fördert die Spülung des Harntrakts und reduziert die Bakterienkonzentration.

-

lokale Östrogenisierung von Vagina und Vulva

-

Beckenbodentraining: Besonders bei Inkontinenz kann gezieltes Training die Blasenfunktion verbessern und Infektionsrisiken reduzieren.

-

stuhlregulierende Maßnahmen

-

Vermeidung von Reizstoffen: Der Konsum von Kaffee, Alkohol, scharfen Gewürze und künstlichen Süßstoffen sollte eingeschränkt werden

-

Behandlung zugrunde liegender Ursachen: Eine adäquate Behandlung von Prostatavergrößerung, Inkontinenz oder Diabetes kann die Rezidivrate senken.

Alternative Behandlungsmöglichkeiten mit D-Mannose, Cranberry-Präparaten oder Phytotherapeutika können erwogen werden.

Antibiotikaprophylaxe und Langzeitmanagement

In bestimmten Fällen kann eine Low-Dose-Prophylaxe sinnvoll sein. Laut Leitlinie eignen sich hier Trimethoprim, Trimethoprim/Sulfamethoxazol, Nitrofurantoin und Nitroxolin in niedriger Dosierung. Dabei sind die jeweiligen Kontraindikationen zu beachten. Um Resistenzentwicklungen zu vermeiden, ist eine enge Überwachung notwendig. Regelmäßige Kontrollen, Urinstatus und Kulturuntersuchungen helfen, den Behandlungserfolg zu sichern und frühzeitig auf Veränderungen zu reagieren.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Gerade bei multimorbiden älteren Patienten ist eine interdisziplinäre Betreuung von Vorteil. Die Zusammenarbeit zwischen Urologen, Gynäkologen, Geriatern, Hausärzten und Pflegepersonal ermöglicht eine ganzheitliche Versorgung, die sowohl die Infekthäufigkeit als auch die Lebensqualität berücksichtigt.

Fazit

Die Behandlung chronisch rezidivierender HWI im Alter erfordert eine individuelle, ganzheitliche Herangehensweise. Altersbedingte Veränderungen, Begleiterkrankungen und die Gefahr der Antibiotikaresistenz machen eine sorgfältige Diagnostik, präventive Maßnahmen und interdisziplinäre Zusammenarbeit unerlässlich. Ziel ist es, die Lebensqualität der Patienten zu erhalten und Rezidive nachhaltig zu reduzieren.

Literatur:

● S3-Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei Erwachsenen (HWI) Stand April 2024 ● Hooton TM, Gupta K: Management of recurrent urinary tract infections in women. UpToDate. Aktuelle Leitlinien und Studien zu Rezidivprophylaxe und Diagnostik 2019 ● Jepson RG et al.: Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2012; 17(10): CD001321 ● Kaiser R, Schmiemann G: Behandlung und Prävention von Harnwegsinfekten im Alter. Deutsches Ärzteblatt 2019; 116(10): A-456/B-456 ● Kranjecec B et al.: D-mannose powder for prophylaxis of recurrent urinary tract infections in women: a randomized clinical trial. World J Urol 2014: 32(1): 79-84 ● Mazzulli T: Urinary tract infections in the elderly. Can J Infect Dis Med Microbiol 2018; 1-8 ● Naber KG et al.: EAU Guidelines on Urinary Tract Infections. European Urology 2018; 73(5): 777-85 ● Rahn DD et al.: Vaginal estrogen use in postmenopausal women with pelvic floor disorders: systematic review and practice guidelines. Int Urogynecol J 2015; 26(1): 3-13 ● Wiedemann A: Restharn, Bakteriurie, Inkontinenz – das Bermudadreieck des geriatrischen Patienten. Kompendium Urologie 2024; 2-4 ● Wiedemann A et al.: Unerwünschte Arzneimittelwirkungen am Harntrakt – der Wittener Harntrakt-Nebenwirkungsscore. Aktuelle Urol 2021; 52(5): 481-9

Das könnte Sie auch interessieren:

Historische Momente aus Wiener urologischen Abteilungen

Der 51. Österreichische Urologenkongress in der Messe Wien vom 22. bis 25.5.2025, veranstaltet zusammen mit der bayrischen Schwestergesellschaft, fokussierte nicht nur wichtige ...

Zytoreduktive Nephrektomie im Jahr 2025 – ein evidenzfreier Raum?

Die zytoreduktive Nephrektomie (CN) ist heutzutage weiterhin ein fester Bestandteil der Therapie des metastasierten Nierenzellkarzinoms (mRCC). Doch ob und wann ein Patient einer CN ...

Blasenerhalt trotz BCG-Versagen bei High-Risk-Tumoren: intravesikale Strategien heute und morgen

Standard bei BCG-Versagen beim nichtmuskelinvasiven Blasenkarzinom ist die radikale Zystektomie. Alternativen mit Gemcitabin oder Mitomycin sind onkologisch unterlegen. Neue Ansätze wie ...