Isthmische Spondylolyse und Spondylo-listhese bei Kindern und Jugendlichen

Autor:

PD Dr.med. Daniel Studer

Klinik für Orthopädie

Universitäts-Kinderspital beider Basel

E-Mail: daniel.studer@ukbb.ch

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die isthmische Spondylolyse beschreibt eine Ermüdungsfraktur imBereich der Pars interarticularis. Neben genetischen Faktoren scheinen repetitive mechanische (Über-)Belastungen entscheidend bei der Entstehung des Pars-Defektes beteiligt zu sein. Bei bilateraler Spondylolyse kann es zu einer Spondylolisthese, einem Gleiten des betroffenen Wirbels gegenüber dem darunterliegenden Wirbel, kommen.

Keypoints

-

Die isthmische Spondylolyse ist die häufigste strukturelle Ursache für lumbale Rückenschmerzen bei Kindern und Jugendlichen.

-

Bei asymptomatischer Spondylolyse mit und ohne leichtgradige Spondylolisthese müssen bis zum Wachstumsabschluss klinisch-radiologische Kontrollen erfolgen, die sportlichen Aktivitäten aber nicht eingeschränkt werden.

-

Bei symptomatischer Spondylolyse mit und ohne leichtgradige Spondylolisthese muss eine 3–4-monatige Sportpause eingehalten und unter physiotherapeutischer Anleitung die rumpfstabilisierende Muskulatur optimiert werden. Eine zusätzliche Entlordosierung der Lendenwirbelsäule mittels Rumpforthese oder (Gips-)Korsett ist umstritten.

-

Ein hochgradiges Wirbelgleiten (>50%) stellt auch bei asymptomatischen Patienten eine Operationsindikation dar.

Prävalenz und Pathophysiologie

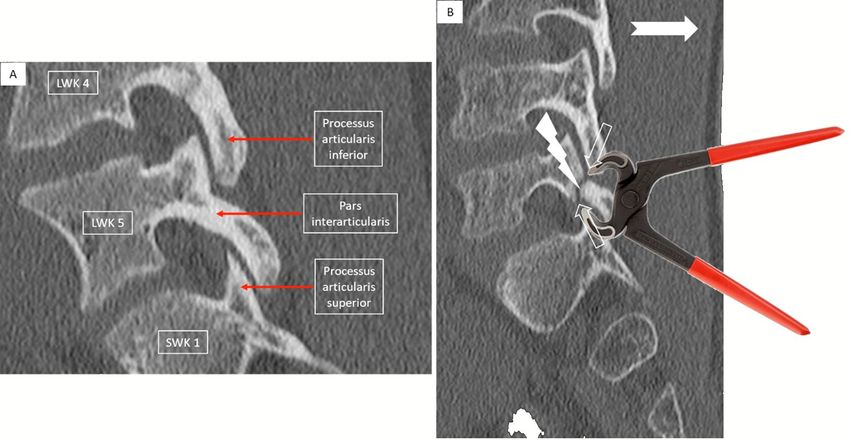

Die Prävalenz der Spondylolyse liegt bei ungefähr 6%, wobei relevante ethnische Unterschiede bestehen.1 Dies und die Tatsache, dass bei 15–70% von erstgradig Verwandten von Betroffenen ebenfalls eine Spondylolyse vorliegt, legt eine hereditäre Prädisposition für einen Pars-Defekt nahe.2,3 Knaben sind doppelt so häufig betroffen.4 Die fehlende Inzidenz der isthmischen Spondylolyse bei Neugeborenen und nicht gehfähigen Menschen und die nachgewiesenermassen erhöhte Inzidenz bei jugendlichen Leistungssportlern unterstreicht den Stellenwert der mechanischen Faktoren bei der Entstehung des Pars-Defektes.1,3,5 Mit der Evolution des aufrechten Ganges und der damit verbundenen Lordosierung der Lendenwirbelsäule (LWS) mit am stärksten ausgeprägter Lordose im Bereich der unteren LWS und des lumbosakralen Übergangs und unter Berücksichtigung der lokalen Anatomie und der Ausrichtung der Facettengelenke ist nachvollziehbar, dass die isthmische Spondylolyse in 85–95% der Fälle den 5. Lendenwirbel betrifft.6 Bei repetitiver Extension und/oder Rotation der LWS kann der Processus articularis inferior des kranial gelegenen Wirbels und der Processus articularis superior des kaudal gelegenen Wirbels im Sinne eines Nussknacker- oder Kneifzangenmechanismus auf die Pars interarticularis des betroffenen Wirbels drücken (Abb. 1). Capener hat diese mechanische Pathogenese bereits 1931 beschrieben und sie hat weiterhin Gültigkeit.7

Abb. 1: Bild A zeigt einen sagittalen Schnitt einer Computertomografie (CT) der unteren Lendenwirbelsäule (LWS) mit intakter Pars interarticularis des 5. Lendenwirbels (LWK 5). Ebenfalls gekennzeichnet sind der Processus articularis inferior vom 4. Lendenwirbel (LWK 4) sowie der Processus articularis superior des 1. Sakralwirbels (SWK 1). Abbildung B illustriert den Pathomechanismus bei der Entstehung der isthmischen Spondylolyse (Defekt im Bereich der Pars interarticularis): Durch repetitive Reklination oder Rotation (ausgefüllter Pfeil) können der Processus articularis inferior des kranial gelegenen Wirbels und der Processus articularis superior des kaudalen Wirbels wie eine Kneifzange oder ein Nussknacker auf die Pars interarticularis drücken und zu einem Ermüdungsbruch (Blitz-Pfeil) führen

Lokale knöchern-dysplastische Veränderungen, z.B. das Vorliegen einer Spina bifida occulta, oder lumbosakrale Übergangsvarianten haben Einfluss auf die unter Belastung einwirkenden Kräfte und sind mit einem höheren Risiko für die Entstehung einer Spondylolyse verbunden.8

Untersuchung und Diagnostik

Eine strukturierte Anamnese ermöglicht eine Triagierung der möglichen Differenzialdiagnosen bei Kindern und Jugendlichen mit Rückenschmerzen. Patienten mit Spondylolyse beklagen in der Regel (tief-)lumbale Schmerzen während oder nach sportlichen Aktivitäten, insbesondere bei Aktivitäten mit repetitiver Extension, Rotation oder axialer Belastung der LWS. Dies impliziert die Erfassung der sportlichen Aktivitäten in Bezug auf Sportart, Intensität/Umfang und Leistungsanspruch.

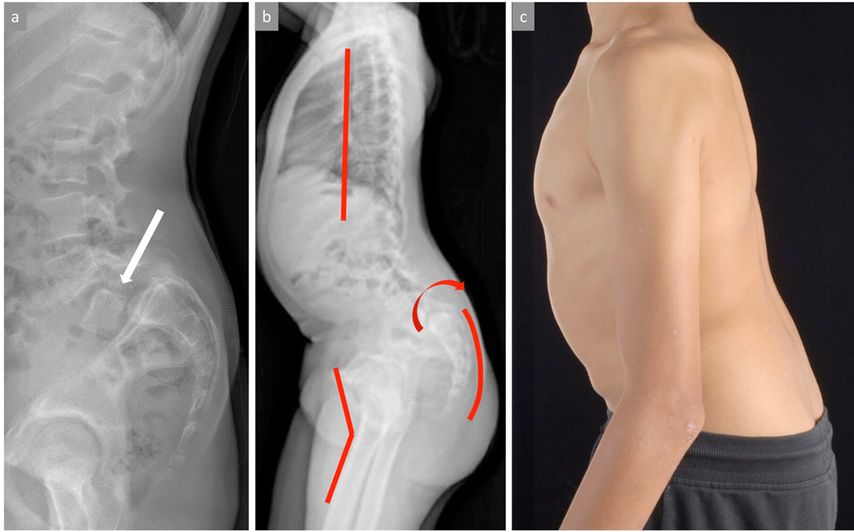

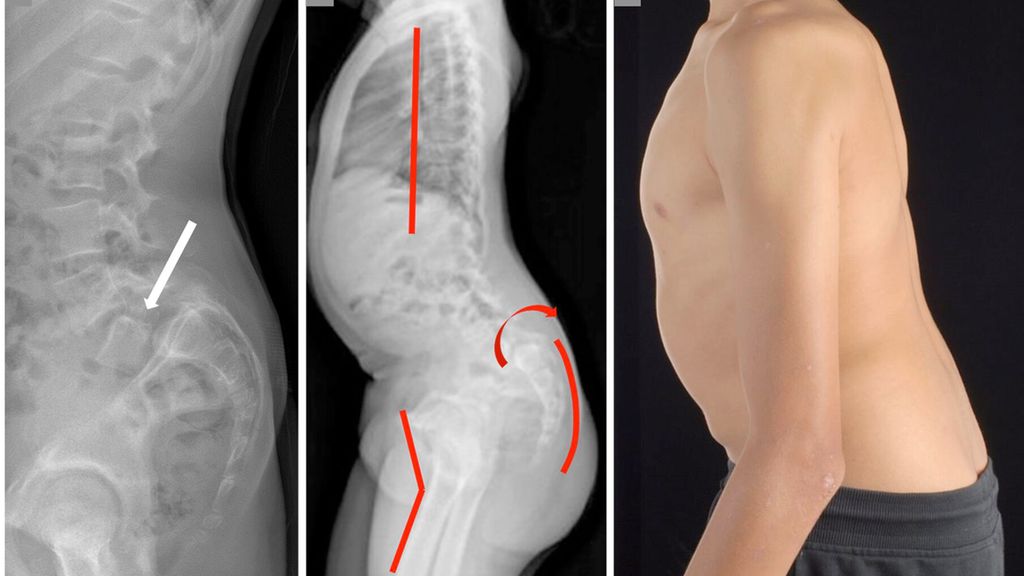

Nebst einer allgemeinen dynamischen und statischen orthopädischen Untersuchung muss eine dezidierte Beurteilung der Wirbelsäule einschliesslich einer neurologischen Untersuchung durchgeführt werden. Typisch für die Spondylolyse sind reproduzierbare, meist klar umschriebene und als stechend beschriebene lumbosakral lokalisierte Schmerzen bei forcierter Extension (Reklination) der LWS. Neurologische Auffälligkeiten sind selten nachweisbar. Bei Vorliegen einer Spondylolisthese kann manchmal eine Stufe zwischen den Dornfortsätzen der unteren LWS getastet werden. Ein hochgradiges Wirbelgleiten führt durch die zunehmende segmentale Kyphosierung zu einer relevanten Störung des sagittalen Profils der Wirbelsäule mit typischen, klinisch objektivierbaren Kompensationsmechanismen wie Abflachung der Brustwirbelsäule, Retroversion des Beckens/Sakrums bis hin zu zunehmender Hüft- und Kniebeugung zur Aufrechterhaltung der sagittalen Gesamtbalance (Abb. 2).

Abb. 2: Bild (a) zeigt ein stehendes seitliches Röntgenbild der Lendenwirbelsäule (LWS) mit hochgradiger Spondylolisthese von LWK5 gegenüber SWK1. Die Abbildungen (b) und (c) zeigen radiologisch und klinisch die mit der Zeit möglichen Kompensationsmechanismen bei hochgradigem Wirbelgleiten mit Abflachung der Kyphose der BWS, Retroversion des Beckens sowie Hüft- und Knieflexion zum Erhalt der sagittalen Balance

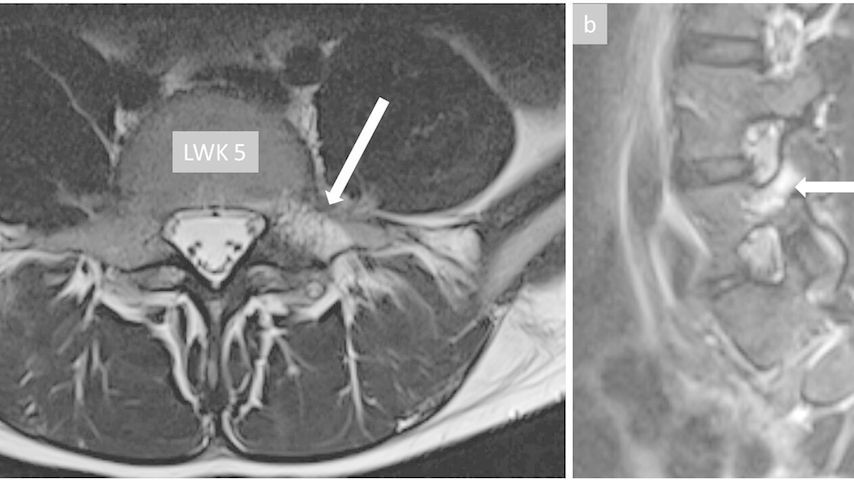

Bei klinischem Verdacht auf eine Spondylolyse ist zur weiteren Abklärung ein konventionelles Röntgenbild der LWS anteroposterior (ap) und lateral stehend weiterhin die initiale Modalität der Wahl.9,10 Nebst der gesuchten Spondyloyse lassen sich allfällig vorhandene knöchern-dysplastische Veränderungen nachweisen. Ausserdem lässt sich das tatsächliche Ausmass einer möglichen Spondylolisthese gegenüber im Liegen durchgeführten Schichtbildverfahren mit teilweise reponiertem Wirbelgleiten adäquat beurteilen. Eine ergänzende Magnetresonanztomografie (MRT) der LWS ist insbesondere bei einer akuten Schmerzanamnese oder nicht konklusivem konventionellem Röntgen sinnvoll, da mit dieser Modalität ein Ödem der betroffenen Pars interarticularis oder des/der angrenzenden Pedikel/-s nachgewiesen und gleichzeitig andere Pathologien, wie beispielweise Diskopathien, ausgeschlossen werden können. Ausserdem erlaubt die MRT-Untersuchung die Objektivierung einer sogenannten Prälyse, welche als Vorstufe einer etablierten Spondylolyse verstanden wird und sich durch ein isoliertes Pars-/Pedikelödem ohne knöcherne Unterbrechung darstellt (Abb. 3). Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von speziellen MRT-Sequenzen, sogenannten «Black bone»-Sequenzen, welche eine sehr gute Darstellung der knöchernen Strukturen ermöglichen, sinkt die Indikation für eine zusätzliche strahlenintensive Computertomografie stetig.11 Die früher regelmässig durchgeführten und auch in der aktuellen Literatur weiterhin oft zitierten konventionellen Schrägaufnahmen bringen keinen relevanten zusätzlichen Nutzen und sollten aufgrund der hohen Strahlenbelastung nicht mehr gemacht werden.12

Abb. 3: Bild (a) zeigt einen axialen und Bild (b) einen sagittalen Schnitt einer MRT-Untersuchung mit Darstellung eines Ödems im Bereich des linken Pedikels von LWK5. Dieser Befund ist vereinbar mit einer Prälyse (Vorstufe einer Spondylolyse ohne nachweisbare knöcherne Unterbrechung der Pars interarticularis)

Natürlicher Verlauf

Grundsätzlich darf in den meisten Fällen von einem günstigen Verlauf ausgegangen werden. Die Daten aus der Literatur sind allerdings mit Vorsicht zu interpretieren, da sehr viele Langzeit-Untersuchungen nur symptomatische oder gar operierte Kinder und Jugendliche eingeschlossen haben. Bis dato gibt es sehr wenige prospektive Studien zum natürlichen Verlauf einer Spondylolyse/Spondylolisthese, welche unabhängig von der klinischen Symptomatik evaluiert wurden. Die meistzitierte Arbeit berücksichtigt ein Kollektiv von 500 Kindern mit einer Follow-up-Zeit von 45 Jahren.13 Im Alter von 6 Jahren lag die Inzidenz der Spondylolyse bei 4,4% und stieg bis Wachstumsende auf 6% an. Betroffene mit unilateralem Pars-Defekt entwickelten nie eine Spondylolisthese. Von den Patienten mit bilateraler Spondylolyse lag bei mehr als der Hälfte bereits initial eine leichtgradige Spondylolisthese vor und trotz leichter Zunahme des Wirbelgleitens mit der Zeit entwickelte niemand eine hochgradige Spondylolisthese. Es konnte keine Assoziation zwischen einer Progression des Wirbelgleitens und lumbalen Rückenschmerzen objektiviert werden und es zeigten sich langfristig vergleichbare Bewertungen in Fragebögen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität gegenüber der Normalbevölkerung. Als Risikofaktoren für eine Zunahme des Wirbelgleitens konnten auch in anderen Untersuchungen lediglich ein noch relevantes Wachstum der Wirbelsäule sowie das Ausmass einer bei Diagnosestellung bereits vorliegenden Spondylolisthese identifiziert werden.14 Obwohl bei der Entstehung einer symptomatischen Spondylolyse oder Prälyse gewissen Sportarten und grundsätzlich bei leistungsorientierten jugendlichen Athleten generell eine erhöhte Inzidenz zugeordnet werden konnte, lassen auch neueste Untersuchungen «Sport» nicht als isolierten Risikofaktor für eine Zunahme eines bestehenden Wirbelgleitens identifizieren.15

Therapie

Asymptomatische Patienten mit isthmischer Spondylolyse bedürfen selbst bei Vorliegen eines leichtgradigen Wirbelgleitens (Grad I und II nach Meyerding) keiner gezielten therapeutischen Massnahmen. Bei noch relevantem Wachstumspotenzial der Wirbelsäule werden regelmässige klinisch-radiologische Verlaufskontrollen bis zum Wachstumsende empfohlen. Das Intervall dieser Untersuchungen ist umstritten. Wir empfehlen mindestens jährliche Kontrollen mit lediglich einem stehenden seitlichen Röntgenbild des lumbosakralen Übergangs, um die Strahlenbelastung so gering wie möglich zu halten. Die sportlichen Aktivitäten dürfen, solange schmerzfrei möglich, ohne Einschränkungen durchgeführt werden.

Symptomatische Patienten mit einer Prälyse (noch kein objektivierbarer knöcherner Defekt der Pars interarticularis) oder einer akuten etablierten Spondylolyse wurden bis vor Kurzem mit einer 3–4-monatigen Sportpause, einer Ruhigstellung der Lendenwirbelsäule mittels Rumpfgips oder -orthese sowie begleitender Physiotherapie zur Instruktion und Kontrolle rumpfstabilisierender Übungen behandelt. Jüngste Untersuchungen stellen den Nutzen der zusätzlichen Ruhigstellung mit Korsetten oder Gipsen aber infrage respektive haben vergleichbar gute Behandlungsergebnisse ohne diese (teilweise kostenintensiven) Hilfsmittel gezeigt.16 Im Anschluss an diese Erholungsphase wird eine physiotherapeutisch begleitete stufenweise Rückführung in den Schul- und Freizeit-/Leistungssport über die kommenden 2–3 Monate angestrebt. Die Erfolgsquote dieses konservativen Behandlungsansatzes liegt bei 80–90%, wobei das Erreichen der Schmerzfreiheit nicht zwingend mit einer knöchernen Ausheilung der Spondylolyse einhergehen muss.15

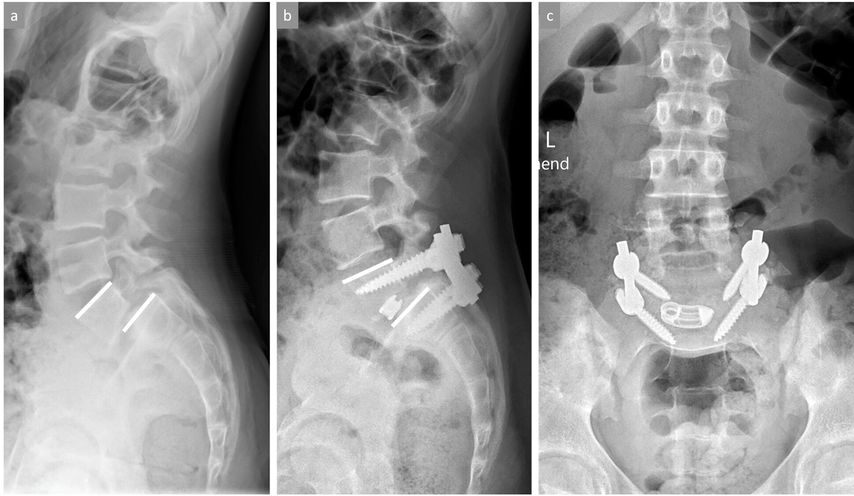

Wenn eine knöcherne Ausheilung der Spondylolyse bei symptomatischen Patienten sehr unwahrscheinlich ist (radiologisch sklerosierte, abgerundete Frakturränder des Pars-Defekts) und insbesondere bei gleichzeitigem Vorliegen einer leichtgradigen Spondylolisthese sind die Ergebnisse konservativer Massnahmen deutlich seltener nachhaltig erfolgreich und ein früheres operatives Vorgehen sollte zumindest angesprochen werden. Bei objektivierbarer Progression der Spondylolisthese und/oder neurologischen Symptomen ist die Indikation für eine operative Stabilisierung grundsätzlich gegeben. Bei fehlenden knöchern-dysplastischen Veränderungen und noch intakter Bandscheibe zwischen den betroffenen Wirbeln (i.d.R. L5/S1) kann ein sogenannter «direct pars repair» durchgeführt werden. Hierbei wird nach Resektion einer allfälligen Pseudarthrose der Defekt mit einer Schraube durch die Pars interarticularis direkt verschraubt oder alternativ ein Konstrukt aus Pedikelschraube und Laminahaken frakturüberbrückend bilateral eingebracht (Abb. 4). Wenn die Betroffenen nicht für einen «direct pars repair» qualifizieren, wird eine (instrumentierte) posterolaterale Fusion der betroffenen Segmente durchgeführt.

Abb. 4: Bild (a) zeigt ein stehendes seitliches Röntgenbild der LWS mit objektivierbarer isthmischer Spondylolyse (Pfeil) im Bereich der Pars interarticularis von LWK5 mit belgeitender leichtgradiger Spondylolisthese LWK5/SWK1. Bilder (b) und (c) zeigen die Situation nach erfolgter Operation mittels «direct pars repair», bei welcher der Pars-Defekt auf beiden Seiten durch ein Pedikelschrauben-Laminahaken-Konstrukt nach Resektion der Pseudarthrosezone überbrückt wird. Der weisse Pfeil im kleinen Bildausschnitt von Bild (b) zeigt eine vollständige knöcherne Ausheilung des ehemaligen Pars-Defekts

Eine höhergradige Spondylolisthese (≥Gleitgrad III) ist selbst bei fehlenden Beschwerden in aller Regel mit einer relevanten Störung des sagittalen Profils verbunden und sollte aufgrund der durchgehend schlechten Prognosen konservativer Therapieansätze operativ versorgt werden. Primäres Ziel dabei ist die Wiederherstellung der segmentalen Lordose und nicht die vollständige Reposition des Wirbelgleitens (Abb. 5). Das Erreichen einer zirkumferenziellen antero-postero-lateralen («360°») Fusion ist mit besseren Langzeitresultaten verbunden als alleinige anteriore oder posteriore Stabilisierungen.17

Abb. 5: Bild (a) zeigt eine hochgradige Spondylolisthese LWK5/SWK1 mit resultierender Kyphosierung in diesem Bewegungssegment. Bilder (b) und (c) zeigen die Situation nach erfolgter Operation mit partieller Reposition des Wirbelgleitens und Wiederherstellung der segmentalen Lordose mittels dorsaler Instrumentierung und ventralen Cages für eine zirkumferenzielle knöcherne Fusion

Literatur:

1 Crawford CH et al.: Current evidence regarding the etiology, prevalence, natural history, and prognosis of pediatric lumbar spondylolysis. Spine Deform 2015; 3(1): 12-29 2 Albanese M, Pizzutillo PD: Family study of spondylolysis and spondylolisthesis. J Pediatr Orthop 1982; 2(5): 496-93 Wu HH et al.: Diagnosis and management of spondylolysis and spondylolisthesis in children. JBJS Rev 2022; 10(3) 4 Sakai T et al.: Incidence and etiology of lumbar spondylolysis: review of the literature. J Orthop Sci 2010; 15(3): 281-8 5 Rosenberg NJ et al.: The incidence of spondylolysis and spondylolisthesis in nonambulatory patients. Spine (Phila Pa 1976) 1981; 6(1): 35-8 6 Gagnet P et al.: Spondylolysis and spondylolisthesis: a review of the literature. J Orthop 2018; 15(2): 404-7 7 Capener N: Skiagrams of a very early case of spondylolisthesis. Proc R Soc Med 1935; 28(10): 1369-70 8 Morimoto M et al.: Association of spinal anomalies with spondylolysis and spina bifida occulta. Eur Spine J 2022; 31(4): 858-64 9 Tofte JN et al.: Imaging pediatric spondylolysis: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976) 2017; 42(10): 777-82 10 Ledonio CG et al.: Current evidence regarding diagnostic imaging methods for pediatric lumbar spondylolysis. Spine Deform 2017; 5(2): 97-101 11 Johnson B et al.: Fast field echo resembling a CT using restricted echo-spacing (FRACTURE): a novel MRI technique with superior bone contrast. Skeletal Radiol 2021; 50(8): 1705-13 12 Beck NA et al.: Do oblique views add value in the diagnosis of spondylolysis in adolescents? J Bone Joint Surg Am 2013; 95(10): e65 13 Beutler WJ et al.: The natural history of spondylolysis and spondylolisthesis: 45-year follow-up evaluation. Spine (Phila Pa 1976) 2003; 28(10): 1027-35; discussion 35 14 Seitsalo S et al.: Progression of spondylolisthesis in children and adolescents: a long-term follow-up of 272 patients. Spine (Phila Pa 1976) 1991; 16(4): 417-21 15 Kuroshima K et al.: Risk factors for nonunion after nonoperative treatment for pediatric lumbar spondylolysis: a retrospective case-control study. Am J Sports Med 2024; 52(11): 2866-73 16 Virkki E et al.: Elastic lumbar support versus rigid thoracolumbar orthosis for acute pediatric spondylolysis: a prospective controlled study. Spine (Phila Pa 1976) 2023; 48(2): 89-96 17 Helenius I et al.: Posterolateral, anterior, or circumferential fusion in situ for high-grade spondylolisthesis in young patients. Spine (Phila Pa 1976) 2006; 31(2): 190-6

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr kardiovaskuläre Ereignisse und Malignome?

Mit Tofacitinib, einem Strukturanalogon von ATP, wurde 2013 erstmals ein Januskinase-Inhibitor (JAKi) in der Schweiz zugelassen. Die Vertreter dieser Medikamentenklasse haben sich gut ...

Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus

Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...

Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III

Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...