Vitiligo – Neues zur Therapie

Bericht:

Dr. med. Felicitas Witte

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Vitiligo kann die Lebensqualität der Patienten enorm einschränken und geht mit erheblichen psychosozialen Problemen einher. Wie eine nichtsegmentale Vitiligo behandelt wird und welchen Stellenwert die neue Creme mit Ruxolitinib hat, berichtete Dr. med. Dr. sc. nat. Barbara Meier-Schiesser aus Zürich an den Zürcher Dermatologischen Fortbildungstagen.

Keypoints

-

Vitiligozählt zu den weltweit häufigsten Hautkrankheiten.

-

Vitiligo wird klinisch in verschiedene Typen unterteilt – die Unterscheidung istfür die Therapiewahl relevant.

-

Gemeinsam mit dem Patienten legt man basierend auf den Erwartungen, dem Krankheitsausmass, der Krankheitsaktivität und den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Behandlungen das Therapieziel fest.

-

Einer nichtsegmentalen Vitiligo liegt eine autoimmune Pathogenese zugrunde, bei der segmentalen Vitiligo spielen immunologische Mechanismen vermutlich eine untergeordnete Rolle.

Zwischen 0,5% und 2,0% der Bevölkerung leben mit einer Vitiligo1 – sie zählt damit zu den weltweit häufigsten Hautkrankheiten. Die Autoimmunkrankheit geht mit einem progressiven Verlust von Melanozyten einher, wodurch sich weisse Flecken auf der Haut bilden (Abb.1+2). Eine Vitiligo kann die Lebensqualität der Betroffenen enorm einschränken und geht mit erheblichen psychosozialen Problemen einher: Depressionen, Ängsten, sexuellen Störungen, einem verringerten Selbstwertgefühl und sozialer Stigmatisierung.2 «Die Therapie ist nach wie vor eine Herausforderung», sagte Meier-Schiesser. Bei der Behandlung sollte man nicht nur medizinische Aspekte im Blick haben, sondern auch die psychosozialen Beeinträchtigungen. Orientieren kann man sich an der deutschen AWMF-Leitlinie, die 2021 zum letzten Mal aktualisiert wurde.3 2023 veröffentlichte die Internationale Vitiligo Task Force Empfehlungen zur Diagnose und Therapie. Im ersten Teil4 geht es vor allem um die generelle Behandlungsstrategie, im zweiten5 um spezifische Therapieempfehlungen.

Abb. 1: An den Handrücken beidseits, mit Prädilektion der Finger und einzelnen Ausläufern bis in den Bereich der Handgelenke, finden sich ausgedehnte depigmentierte Herde

Abb. 2:Periorbital sowie perioral, mit Ausdehnung in Richtung des vorderen Halses, zeigen sich multiple, scharf begrenzte depigmentierte Areale

Vitiligo wird klinisch in verschiedene Typen unterteilt. «Wichtig ist vor allem die Unterscheidung zwischen nichtsegmentaler Vitiligo und segmentaler», sagte Meier-Schiesser. «Denn damit bekommen wir einen Hinweis, wie gut der Patient auf die Therapie ansprechen wird.» Während einer nichtsegmentalen Vitiligo (NSV) eine autoimmune Pathogenese zugrunde liegt, spielen immunologische Mechanismen bei der segmentalen Vitiligo (SV) vermutlich eine untergeordnete Rolle. Patienten mit SV sprechen deshalb auf konventionelle Therapien schlechter an.4,6

Therapie an Krankheitsaktivität anpassen

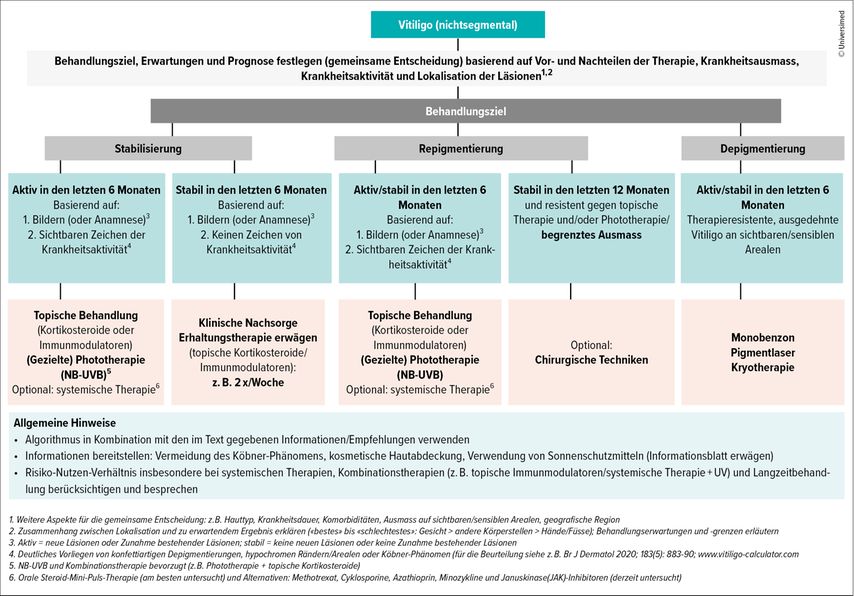

In ihrem Vortrag ging es in erster Linie um die NSV, denn «diese sehen wir in der Praxis am häufigsten», so die Dermatologin. Die zellulären pathogenetischen Mechanismen der NSV sind komplex und beinhalten diverse Zellen und Botenstoffe. Eine grosse Rolle spielt der Signalweg über Januskinasen(JAK)- und «Signal Transducers and Activators of Transcription (STAT)»-Proteine, der JAK-STAT-Signalweg. Dieser Weg ermöglicht es, Informationen von ausserhalb der Zellen zu den Zielgenen im Zellkern zu bringen und so die Transkription von Genen und die Produktion von Proteinen zu veranlassen. Der JAK-STAT-Signalweg scheint in alle Schritte im Krankheitsverlauf involviert zu sein, das heisst, ob die Krankheit ausbricht, voranschreitet und persistiert. Einen guten Überblick über die allgemeine Therapiestrategie geben die zwei Algorithmen im ersten Teil der Task-Force-Empfehlungen4, einmal für NSV (Abb.3) und einmal für SV.

Abb. 3: Überblick über die allgemeine Therapiestrategie der nichtsegmentalen Vitiligo (modifiziert nach van Geel N et al. 2023)4

Was selbstverständlich sein sollte: Zu Beginn legt man das Therapieziel gemeinsam mit dem Patienten fest, basierend auf den Erwartungen des Betroffenen, dem Ausmass der Hautveränderungen, der Krankheitsaktivität und den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Behandlungen. Hat ein Patient beispielsweise eine aktive NSV und ist das Therapieziel, dass die Krankheit stabil bleibt oder dass sich die Haut repigmentiert, empfiehlt die Task Force entweder eine topische Therapie oder eine UVB-Phototherapie oder – sofern die Vitiligo rasch voranschreitet – eine systemische Behandlung. War die Vitiligo in den letzten 12 Monaten stabil, werden Kontrollen oder eventuell eine topische Erhaltungstherapie empfohlen. Eine Operation kommt infrage, wenn das Ziel eine Repigmentierung ist und die Krankheit auf topische Therapien und/oder Phototherapie nicht angesprochen hat. Soll eine Depigmentierung in den Fällen erreicht werden, in denen sich die Vitiligo extensiv ausgebreitet hat, werden Monobenzone, Behandlung mit dem Pigmentlaser oder eine Kryotherapie empfohlen.

Topisches Ruxolitinib – ein neuer Hoffnungsträger

Zur topischen Behandlung eignen sich Kortikosteroide und die Calcineurin-Inhibitoren Tacrolimus und Pimecrolimus. Meier-Schiesser berichtete ausführlich über den «neuen Hoffnungsträger» mit Namen Ruxolitinib, wie Prof. Dr. med. Dr. phil. Liv Eidsmo von der Karolinska-Universität in Stockholm den Wirkstoff im Jahr 2022 in einem Editorial des NEJM bezeichnete.7 Ruxolitinib hemmt die JAK 1 und 2, die eine entscheidende Rolle in der Pathogenese spielen. Interferon(IFN)-y bindet an seinen Rezeptor auf den epidermalen Zellen. Dies aktiviert JAK 1 und 2, und der STAT-Signalweg wird in Gang gesetzt. Dies führt zur Hochregulierung eines Liganden für Chemokine, «C-X-C motif chemokine ligand 10» (CXCL10), was CD8+ T-Lymphozyten rekrutiert. Als Folge werden die Melanozyten zerstört und bilden keine Pigmente mehr.8

Ruxolitinib-Creme wurde in zwei Phase-III-Studien (TRuE-V1 und TRuE-V2)8 mit insgesamt 674 Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren mit NSV gegen Placebo-Creme getestet. Ob die Creme wirkte, wurde mittels Facial Vitiligo Area Scoring Index (F-VASI) beurteilt. Ziel war eine 75%ige Verbesserung der Pigmentierung im Gesicht, also ein F-VASI von 75. Bei den Ruxolitinib-Patienten verringerte sich das Ausmass der Krankheit nach 24 Wochen mehr als bei denen mit Placebo-Creme. In den beiden Verumgruppen hatten dann 29,8% beziehungsweise 30,9% einen F-VASI von 75 und in den Placebogruppen jeweils 7,4% beziehungsweise 11,4% (relatives Risiko [RR] 4,0; 95-%-Konfidenzintervall [KI]: 1,9–8,4; p<0,001; RR 2,7; 95% KI: 1,5–4,9; p<0,001). Als Nebenwirkungen traten am häufigsten Akne und Juckreiz an den Auftragungsstellen und Nasopharyngitis auf. In den TRuE-V1- und TRuE-V2-Studien wurden die Patienten randomisiert und cremten sich 24 Wochen lang entweder mit Ruxolitinib- (1,5%ig) oder mit Placebo-Creme ein. Danach wurde die Studie entblindet und alle Patienten konnten die Ruxolitinib-Creme für weitere 28 Wochen auftragen. Nach 52 Wochen wurden Wirksamkeit und Sicherheit erneut evaluiert.9 Von den 350 Patienten, die die ganzen 52 Wochen Ruxolitinib cremten, erreichten 176 (50,3%) einen F-VASI von 75. Von den 163 Patienten, die zunächst Placebo-Creme und dann Ruxolitinib-Creme verwendeten, waren es 46 (28,2%). Der Effekt war unabhängig von Alter, Geschlecht, Hauttyp, Krankheitsdauer, betroffenen Gesichtsbereichen, Krankheitsaktivität und vorangegangenen Therapien. In einer weiteren Post-hoc-Analyse nach zwei Jahren10 zeigte sich, dass im Laufe der Behandlung immer mehr Patienten mit Ruxolitinib den F-VASI von 75 erreichten. Bei längerer Behandlungsdauer wurden allgemein höhere Ansprechraten erzielt.

Bisher kein direkter Vergleich mit anderen Cremes

«Die Good News für unseren dermatologischen Alltag sind, dass Ruxolitinib seit Juni 2025 erstattet wird», sagte Meier-Schiesser. Ruxolitinib wurde im Februar 2025 in der Schweiz zur topischen Behandlung der Vitiligo zugelassen. Im Juni 2025 hat das Bundesamt für Gesundheit die Creme in die Spezialitätenliste aufgenommen. Topisches Ruxolitinib darf bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren eingesetzt werden, wenn das Gesicht beteiligt ist. Gemäss Spezialitätenliste gibt es einige Limitierungen.11 So muss der Patient vorher andere steroidhaltige Cremes oder topische Calcineurin-Inhibitoren über mindestens einen Monat angewendet haben. Die Ruxolitinib-Studien sind vom Hersteller gesponsert. Das könnte möglicherweise das Ergebnis beeinflusst haben. Immerhin war der erste Teil der Studie doppelt verblindet, der zweite Teil war jedoch nur einarmig, und Patienten und Studienärzte wussten, dass mit Ruxolitinib behandelt wurde. Auch ist noch nicht klar, ob die Ruxolitinib-Creme wirksamer ist als Cremes mit Kortikosteroiden oder mit Calcineurin-Inhibitoren – eine systematische Head-to-Head-Studie gibt es bisher nicht. Berücksichtigen muss man auch die Kosten: Eine Tube mit 15g Ruxolitinib-Creme kostet CHF 785,20 – die doppelte Menge Tacrolimus und Pimecrolimus dagegen nur CHF 37,75 bzw. 44,20.12

Voraussetzungen für die Erstattung bzw. Limitierungen bei der Verschreibung der neuen Creme mit Ruxolitinib11

-

Nur ein Facharzt für Dermatologie und Venerologie oder ein Facharzt für Allergologie und klinische Immunologie darf Ruxolitinib-Creme verschreiben.

-

Der Patient hat eine NSV mit Beteiligung des Gesichtes.

-

Der Patient ist ein Erwachsener oder Jugendlicher älter als 12 Jahre.

-

Der Patient muss zuvor nichtmedikamentöse Massnahmen wie Make-up und Psychotherapie versucht haben, die zu keiner Linderung der psychosozialen Krankheitslast geführt haben oder nicht gut vertragen wurden, UND

-

der Patient muss einen Monat lang eine topische Therapie mit einer anderen immunsupprimierenden Substanz probiert haben, die nicht genügend gewirkt hat oder nicht vertragen wurde bzw. kontraindiziert war.

-

Die betroffenen Areale müssen bei Therapiebeginn ≥0,5% der gesamten Körperoberfläche im Gesicht (F-BSA) ausmachen.

-

Die Anwendung darf nur an von Vitiligo betroffenen Arealen auf Gesicht und Händen und auf maximal 10% der Körperoberfläche gleichzeitig erfolgen.

-

Eine Vergütung für die Anwendung auf anderen betroffenen Körperstellen als dem Gesicht und den Händen ist nicht vorgesehen.

-

Nach Erreichen einer zufriedenstellenden Repigmentierung soll die Behandlung unterbrochen werden.

-

Ruxolitinib-Creme wird nicht in Kombination mit anderen topischen oder systemischen immunmodulierenden Arzneimitteln (inkl. JAK-Inhibitoren) vergütet.

-

Nach einem Jahr Dauertherapie mit Ruxolitinib-Creme muss man eine erneute Kostengutsprache bei der Kasse einholen.

-

Falls die Therapie nach einem Jahr nicht gewirkt hat, das heisst, dass sich weniger als 25% der behandelten Bereiche repigmentiert haben, soll man die Behandlung stoppen.

Quelle:

Vortrag «Vitiligo – Neues zur Therapie» von Dr. med. Dr. sc. nat. Barbara Meier-Schiesser an den Zürcher Dermatologischen Fortbildungstagen, 21. 6. 2025

Literatur:

1 Ezzedine K et al.: Revised classification/nomenclature of vitiligo and related issues: the Vitiligo Global Issues Consensus Conference. Pigment Cell Melanoma Res 2012; 25(3): E1-13 2 Augustin M et al.: Quality of life, disease burden and healthcare need of patients with vitiligo. Dermatologie (Heidelb) 2024; 75(5): 404-11 3 https://register.awmf.org/assets/guidelines/013-093l_S1_Diagnostik-Therapie-Vitiligo_2021-04.pdf ; zuletzt aufgerufen am 16.9.2025 4 van Geel N et al.: Worldwide expert recommendations for the diagnosis and management of vitiligo: position statement from the international vitiligo task force part 1: towards a new management algorithm. J Eur Acad Dermatol Venereol 2023; 37(11): 2173-84 5 Seneschal J et al.: Worldwide expert recommendations for the diagnosis and management of vitiligo: position statement from the international vitiligo task force-part 2: specific treatment recommendations. J Eur Acad Dermatol Venereol 2023; 37(11): 2185-95 6 Bergqvist C, Ezzedine K.: Vitiligo: a review. Dermatology 2020; 236(6): 571-92 7 Eidsmo L: New hope for patients with vitiligo. N Engl J Med 2022; 387(16): 1515-16 8 Rosmarin D et al.: Two phase 3, randomized, controlled trials of ruxolitinib cream for vitiligo. Reply. N Engl J Med 2023; 388(3): 284 9 Seneschal J et al.: Efficacy and safety of ruxolitinib cream in vitiligo by patient characteristic subgroups: descriptive pooled analysis from two phase 3 studies. Dermatol Ther (Heidelb) 2025; 15(5): 1227-38 10 López-Estebaranz JL et al.: Poster präsentiert am Kongress der European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) vom 25.–28. 9. 2024 in Amsterdam, Poster Nr. P2983. https://www.incytemi.com/document/Poster/EADV%202024_Estebaranz_TRuE-V%202%20Year%20Efficacy%20and%20Safety%20(P2983).pdf ; zuletzt aufgerufen am 16. 9. 2025 11 www.spezialitaetenliste.ch 12 www.compendium.ch

Das könnte Sie auch interessieren:

Klimaschutz und Dermatologie

Zu Beginn des 107. Kongresses der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (SGDV) in St. Gallen präsentierte ich einen kompakten Überblick zum Thema «Climate ...

Management und neue Therapieoptionen: ein Update

Mosaikwarzen gehören zu den besonders hartnäckigen Warzenformen und sprechen oft nur unzureichend auf Standardtherapien an. Innovative Verfahren wie die Mikrowellentherapie, ...

Der Nutzen und die Limiten der Therapie mit mesenchymalen Stammzellen

Neue Perspektiven in der Transplantationsmedizin, speziell in der «vascularized composite allotransplantation»: Aus Fettgewebe isolierte Stammzellen könnten einen bedeutenden Beitrag zur ...